「大河べらぼう」吉原の遊女とは対照的な最下級の娼婦…たった350円で春を売る「夜鷹」の実態とは?【前編】

「惚れた男と逃げたところで、人別(戸籍)もなきゃ金もない。そうなりゃ、男は博打におぼれ、女はそんな男を食わせようとして夜鷹になって体を売るしかない、そんな地獄が待っている。」読者の皆さんは、そんな言葉を覚えていますか。

大河ドラマ「べらぼう」の第9回「玉菊燈籠 恋の地獄」では、うつせみ(小野花梨)と小田新之助(井之脇海)が足抜けを企てるも、失敗に終わります。

このとき、「幸せになりたかっただけ」と訴えるうつせみに対し、水を浴びせながら折檻するイネ(水野美紀)のセリフです。

この辛辣な言葉は、足抜けした女郎の行く末を鋭く突いたものでした。

そして、稀代の浮世絵師・喜多川歌麿(染谷翔太)誕生の物語をドラマチックに描いた第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」では、夜鷹を生業とする母に育てられた歌麿の、壮絶な半生が語られます。

大河「べらぼう」鬼畜の母、地獄の過去…唐丸、毒母親との壮絶な関係を断ちついに喜多川歌麿が誕生!【前編】

誰の子とも知れぬ命を身籠った母は、堕ろしたくても堕ろせず歌麿を出産、事あるごとに「生まれてこなければよかった子」と歌麿を罵るのです。そして、挙句の果てには、「自分の生活費は自分で稼げ」と、幼い彼に客を取らせました。

歌麿がこのような境遇で育ったのは、ひとえに母が江戸時代の最下級の娼婦、夜鷹であったことに起因すると言えるでしょう。

今回は、その夜鷹ついて【前編】【後編】の2回に分けて紹介。【前編】は、夜鷹と呼ばれる遊女たちの実態についてお話ししましょう。

街角で春を売る最下層の遊女

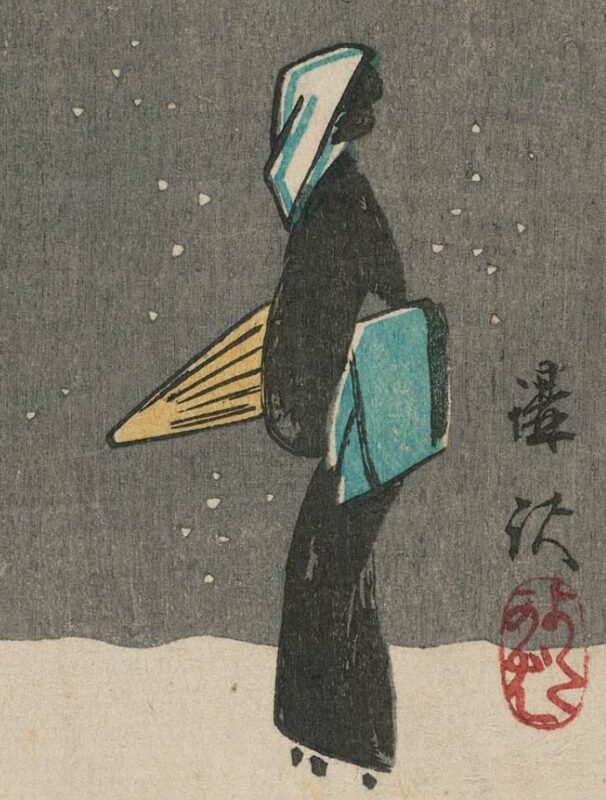

夜鷹は、江戸時代、夜道に立って男性を誘っていた娼婦たちを指し、最下級に位置する遊女でした。

ちなみに、夜鷹という呼び名の由来には諸説あり、「夜に出没するから」とする説や、ヨタカという夜行性の鳥になぞらえたという説などがあります。

夜鷹のように街角に立って男を誘う娼婦の起源はいつ頃かということは、さまざまな説がありますが、室町時代の京都に出没した立君(たちぎみ)に遡れるとされます。

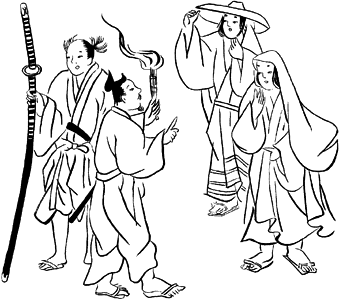

彼女たちは小袖姿に頭に布をつけ笠を被り、小袖に法被姿で夕刻に往来に出て、男に声をかけ屋外で春を売ったとされます。また、同じように路傍で客を引くが、自宅で売春する女たちもおり、こちらは辻子君(ずしぎみ)と呼ばれました。

そして、江戸時代になり、江戸の街に夜鷹が現れると、京都では辻君(つじぎみ)、大坂では惣嫁(そうか)・白湯文字(しろゆもじ)など夜鷹と同じような街娼が出現するのです。

![【大河べらぼう】蔦重と松平定信(寺田心)の戦い勃発!?史実を基にストーリーの次なる局面を考察[後編]](https://mag.japaaan.com/wp-content/uploads/2025/04/berabouimagemain-320x194.jpg)