- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

「台所」の「台」って何の台?台所の語源とその由来について紹介します!

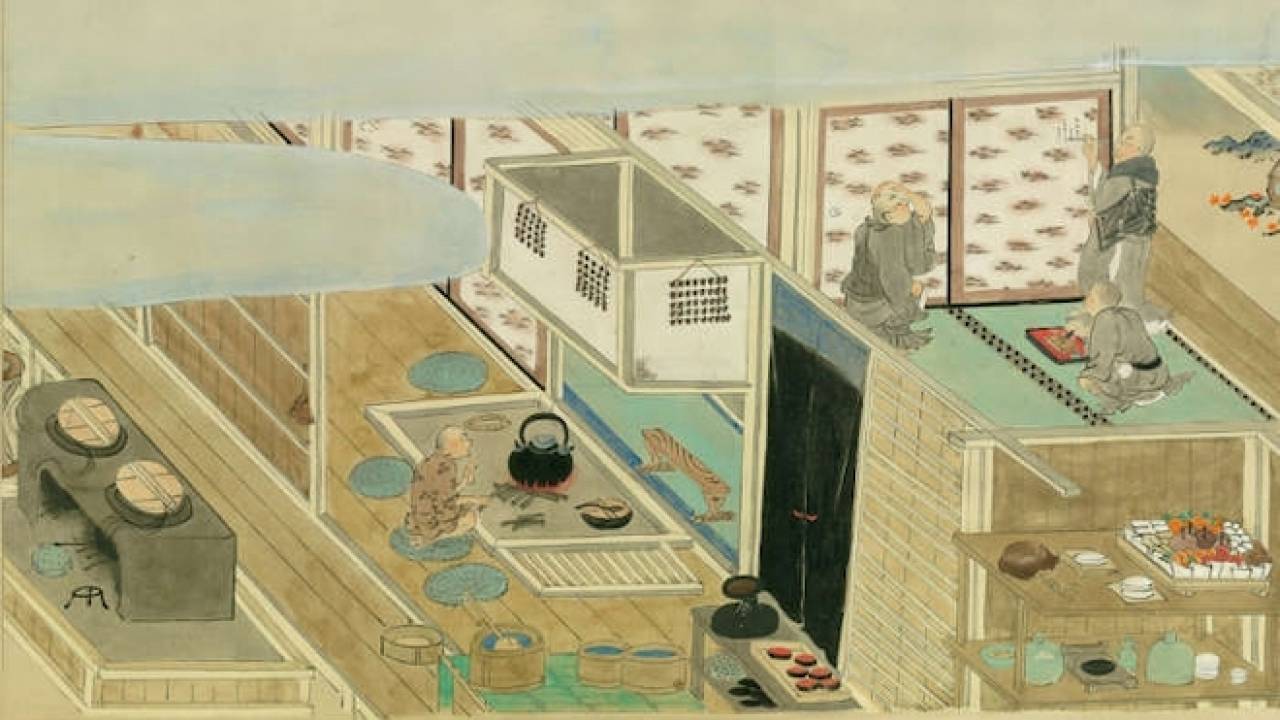

日本語で「台所」といえば、食物の調理をする場所を指す言葉で、もともと食事を食べる場所とは違うところに作られるのが常でした。

台所の語源とは?

もともと、「台所」の「台」は、「台盤」のことを指しています。「台盤」とは、食物を持った盤を載せる脚付きの台のことで、宮中や貴族の家で使われるようになったことから、「御台」(みだい)ともいわれるようになりました。

調理設備があり、「台盤」「御台」が置いてある所だから、「台盤所」(たいばんじょ)、「御台所」(みだいどころ)と呼ばれるようになりました。

後に宮中ではさらにこれが転じて、清涼殿内の女房詰所のことを台盤所と呼ぶようにもなったそうです。「台盤所」、「御台所」、それらが短くなって、「台所」と呼ばれるようになりました。

鎌倉時代頃から使われる例が目立ち始め、その頃から武家でも農家でもかまどのある部屋のことを「台所」と呼ぶそうになったようです。

ちなみに、時代劇なんかを見ていると、将軍の正室を、「御台所」と呼ぶことがあるのですが、これにもいわれがあります。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.192万年筆の‟万年”っていったい何なの? 万年筆が日本で使われるようになるまで

- No.191もともとは「やよす」?東京の「八重洲」の地名は外国人の名前に由来していた。その名称の変遷を紐解く

- No.190筋子とイクラの違い?ご飯食べるのになぜ「お茶碗」?知ってるようで知らない和の食材【その3】

- No.189卑弥呼は何を食べていた?かば焼きはなぜ「蒲焼」と書く? 知ってるようで知らない和の食材【その2】

- No.188シラスとシラスウナギの違い?青海苔とアオサの違い? 知ってるようで知らない和の食材【その1】