- No.34「いけしゃあしゃあ」の語源は何?調べた結果をいけしゃあしゃあと紹介します

- No.33最終話【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第33話

- No.32【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第32話

最終話【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第33話:3ページ目

そういえば、とお内儀が行李(こうり)の中から何かを取り出した。

「あの子の行李の中から、こんなものが出てきたよ」

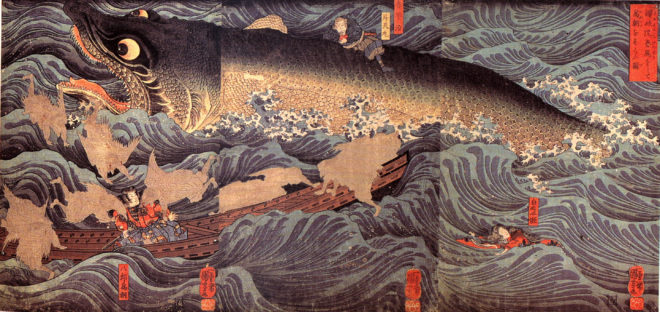

お内儀が取り出したのは、今までに刊行された「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」であった。一つも欠ける事なくすべて揃っている。

「若い衆の直吉が紫野のためにせっせと小間使いに出てると思ったら、全部あんたの絵を買っていたんだねえ」

さらにその下から何か出てきた。

三年前の今日、国芳がみつに出会った日に手渡した史進の凧であった。当時は自信たっぷりだったが、今見ると確かに史進の描写が拙くぎこちない。構図も明白に豊国の模倣である。これではみつがつまらないと感じて当然だ。

「この凧、見覚えはあるかい」

「・・・・・・。」

「そうかい。違ったかい」、

お内儀は淋しそうに言った。

「あの子、なんの願いを掛けていたんだろうね」、

こんなぼろぼろの凧に。・・・・・・

国芳はその瞬間に部屋を飛び出していた。丹精込めて染め上げた重い仕掛を抱えて、引きずるようにしながら。

・・・・・・

嘘だ。

みつは充分に苦界で苦しんだのだ。

これからは、良い事ばかりが起こる筈だ。

きっと、おみつはどこかに隠れている。

きっと、生きている。

生きている。

生きて、そして、その先で誰よりも幸せになるのだ。

(わっちと二人で、幸せに・・・・・・ッ!)

・・・・・・

大門を飛び出し訳も分からず来た道を駆け戻り、気がつけば本所一ツ目橋の上に居た。

板目のひとつが浮いており、そこに足を引っ掛けて国芳は思わず仕掛を取り落とした。

(あっ)

その瞬間国芳は滑って転倒し、そのまま動けなくなった。

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

どれほどうずくまっていたろうか。

「国芳はん」。

よく知っている小さな手が、肩を叩いた。

「国芳はん」

顔を上げると、女がそこに居た。

「おみつ・・・・・・!」

国芳は思い切り抱き締めた。

感触が、確かにあった。

「やっぱり、生きてたんじゃねえか!」

その言葉にみつは一言、

「・・・・・・ごめんね」

と首を横に振った。

「駄目だ」

「ごめんね、国芳はん」

「駄目だ、許さねえ!」

国芳は、駄々をこねる子どものように、地団駄を踏んだ。

「なんでも許すって言ったじゃない」

「死ぬ事も、許すなんて言ってねえ!」

「それはおかしいよ。だってあたしたち家族、でしょう?」

「許さなきゃ、いけねえのか」・・・・・・、

国芳は唸るように言った。

「死ぬ事も、許さなきゃいけねえのか・・・・・・!?」

みつはただ、無口に微笑むばかりであった。

「めえを失ってもまだ、わっちゃア知りもしねえ誰かを笑わせなきゃいけねえのか。希望だの夢だの、そんなもんを描かなきゃいけねえのか。そんなのアまっぴらごめんだ。わっちゃア、めえが居ねエ世の中なんざア!」

どうでもいい・・・・・・!

そう言いかけた国芳のくちびるを、みつのくちびるがそっと塞いだ。

「馬鹿ねえ。国芳はんは本当に馬鹿」・・・・・・

くちびるを離したみつは、くすっと少女のように可憐に笑った。

「笑わせなきゃいけないじゃない。笑わせたい、でしょう」。

国芳は袈裟懸けに斬りつけられたような表情で、みつの目を見つめた。

「江戸中を笑わせたいと、あんたが思っているんでしょう」。

ふと、顔が浮かんだ。

吉原遊廓で凧を受け取る幼い禿(かむろ)たちの喜ぶ顔。

加賀屋で国芳の絵を買い求める江戸の人々の輝く笑顔。

佐吉の顔、豊国の顔、国貞、国直、たくさんの兄弟子たちの顔、英泉の顔、北斎の顔。

今日までの人生の中で一点でも交わった顔が、次々に国芳の脳裏に浮かんだ。

「あんたはまだ、何も終わっちゃいない。浮世の夢はたった今、始まったの。あんたの中に渦巻いてる面白いもの、描きたいもの、やりたい事。あんたはまだ、何一つ出し切っちゃいないでしょう」、

みつが国芳のおでこをこつんと弾いた。

「もう充分だってくらいに笑いを取ってからこっちにおいで、お馬鹿はん」。

国芳はしばらく口をパクパクさせていたが、

「・・・・・・チクショウ」、

チクショウ。

「そんなに馬鹿馬鹿、言うんじゃねエや」

ようやくそれだけを掠(かす)れた声で言った。

「分アったよ」、

頷くと今度は、べそっかきの子供のように涙が後から後から溢れ始めた。

「めえが笑ってくれるなら、わっちゃア馬鹿にでも何にでもなってみせらア」、

泣きながら、国芳は誓った。

「めえが、この江戸の何処(どこ)かで笑って見ていてくれるなら・・・・・・ッ!」

嗚咽し洟(はな)を垂らし、江戸で一番情けないぐしゃぐしゃの男の顔がそこにあった。

その情けない男は、これ以降泣き言一つ漏らさず言葉通りに努力を重ね、やがて江戸で最も面白く奇想に溢れた浮世絵を生む男になるのである。

バックナンバー

- No.34「いけしゃあしゃあ」の語源は何?調べた結果をいけしゃあしゃあと紹介します

- No.33最終話【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第33話

- No.32【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第32話

- No.31【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第31話

- No.30【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第30話