大河「べらぼう」田沼意次の側近・三浦庄司(原田泰造)の栄光と、後に訪れる転落の生涯…

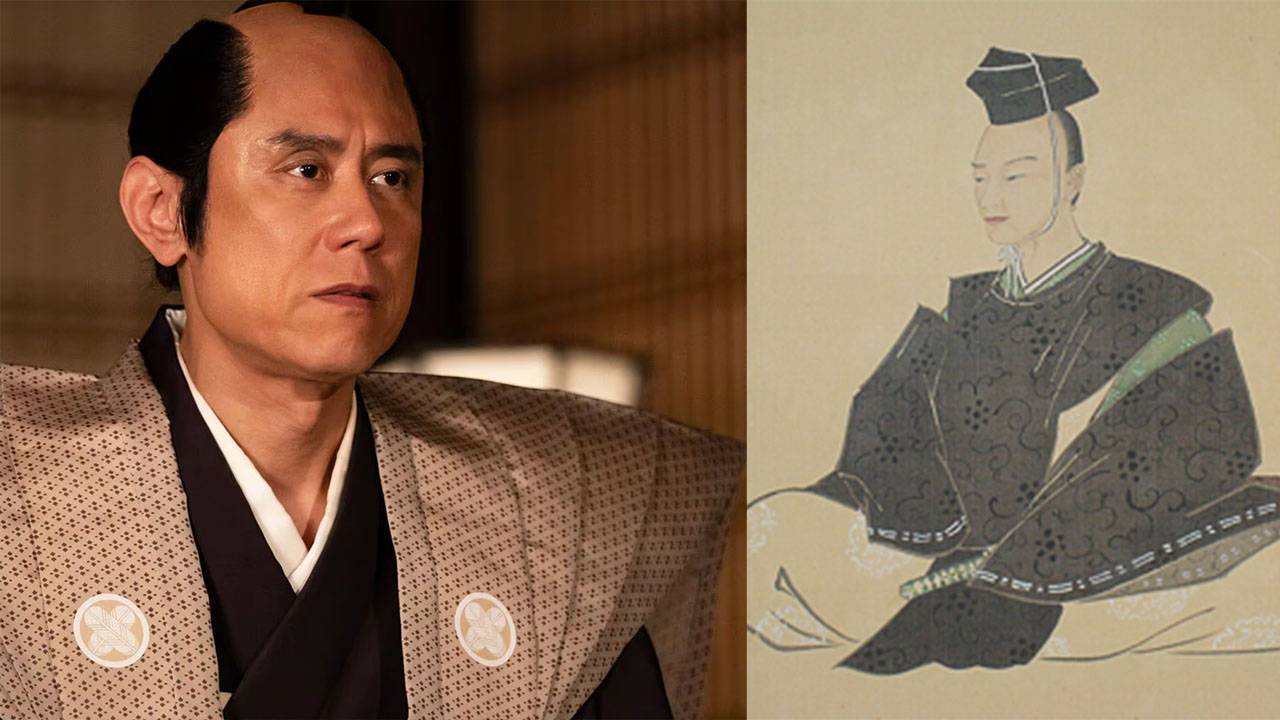

◆三浦庄司/原田泰造

みうら・しょうじ/はらだ・たいぞう

百姓から田沼意次(渡辺 謙)の側近へ備後国福山藩(現在の広島県福山市)出身の農民から田沼家の用人となった人物。意次の側近として、意知(宮沢氷魚)、松本秀持(吉沢 悠)とともに政策を立案主導していく。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

田沼意次の側近として活躍中の三浦庄司。家柄や身分にとらわれず才能を発揮した彼は、どのような人物だったのでしょうか。

今回は三浦庄司の生涯をたどってみたいと思います。

※あわせて読みたい記事↓「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底的に排除された!?理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】

三浦庄司の生い立ち

三浦庄司は享保9年(1724年)、備後国芦田郡府川で庄屋の子として生まれました。

実名は不詳(※)、兄弟に山本藤右衛門(とうゑもん。兄)、山本弁助(べんのすけ。弟)がいます。

(※)庄司は本来、領主に代わって荘園の管理を司る代官(荘官)の意味。ここでは彼の実家が庄屋であることを示したのでしょう。

また庄次、庄ニ(読み同じ)などとも呼ばれています。

利発で農政に明るかったことから田沼意次に取り立てられ、田沼の用人である三浦五左衛門(ござゑもん)の養子となりました。

劇中でも言及されているとおり、目利きをもって平賀源内(安田顕)や工藤平助(おかやまはじめ)らの知識人を見出し、田沼意次とつなぐ役割を果たしています。

やがて田沼意次が権力を握ると、三浦庄司も順調に出世。そのお陰で、故郷の兄弟たちは福山藩士に取り立てられました。

大名さえも軽くあしらう権勢ぶり

そんな田沼意次や三浦庄司らの権勢ぶりがいかほどかと言うと、肥前国平戸藩主・松浦静山(まつら せいざん。松浦清)の随筆『甲子夜話』に、こんなエピソードが残っています。

……今にいかゞ(いかが)と臆中(おくちゅう)に殘りしは、公用人(こうようにん)三浦某と云し(言いし)を用(もちい)、賴に約して主人の逢日に往て、取次を以て三浦へ申入ければ、答るには、只今御目にかゝるべし。然(しかれ)どもそれへ出(いで)候(そうろう)ときは、御客の方御とりまきなさるゝゆへ、中々急に謁見叶難く候間(そうろうかん)、何卒密(ひそか)に別席に御入り有たし迚(とて)、予(よ)を隱處(こもりど)へ通し、密に逢たりし。陪臣(ばいしん)の身として、我等をかく取扱こと世に希なることなるべし。予は大勝手の外は知らず。中勝手、親類勝手、表坐敷等、定めて其體(そのてい)は同じかるべし。當年(当年)の權勢これにて思ひ知るべし。然ども不義の富貴、信(まこと)に浮雲(うきぐもが)如くなりき。

※『甲子夜話』巻之二 40「田沼氏在職中の有り様并陪臣驕奢の事」

【意訳】今でも「いかがなものか」と思っているのは、公用人の三浦某(庄司)についてである。

アポイントをとって田沼様へ面会にうかがったのに、三浦が出てきて「田沼様がおいでになると他のお客様が群がってしまうため、こっそりお会いいただきます」とのこと。結局人目につかない隠れ部屋に通された。

陪臣(主君の直臣ではなく、直臣の家来)の分際で、私たちをこのように扱うことは論外である。

私は田沼邸の大勝手(大広間)以外は通されたことがないが、中勝手(中広間)・親類勝手(親類のみ通す部屋)・表座敷(応接間)なども、ほとんど変わらない広さなのであろう。

それにしても、今回の件で、田沼様の権勢ぶりを思い知った。が、不義によって得た富貴など、しょせん浮き雲のように儚いものであった。

……大名であっても、このように粗末な扱い。

それでも面と向かって抗議できないほど、田沼政権は陪臣までもが権勢を誇っていたのでした。