「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底的に排除された!?理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】

「10代家治は凡庸な将軍だった。しかし、一つだけ良いことをした。それは、田沼主殿頭意次を守ったこと。今日の繁栄があるのはそのおかげだ。私は後の世の人々に、そう思われたい。」

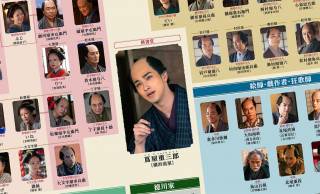

【大河べらぼう】第19回「鱗(うろこ)の置き土産」では、徳川家治(眞島秀和)

の側室・知保の方(高梨臨)が服毒事件を起こし、それに衝撃を受けた家治が、田沼意次(渡辺謙)に「もう自分の実の子を持つことは諦める」と打ち明けるシーンが登場しました。

「今日の繁栄があるのは意次がいたからだ」という趣旨を述べる家治に対し、意次は感涙に咽びながら、「終生、上様にお仕えしとうございます」と応えます。

今回の【べらぼう】では、鱗の旦那(片岡愛之助)と蔦重(横浜流星)の和解シーンも大きな話題となりました。数々の確執を乗り越えた二人のやりとりは、本当に感動的でしたね。そして、江戸城内でも、家治と意次の心温まるシーンが描かれたのです。

しかし、町方で繰り広げられる蔦重たちの生き生きとした場面に比べると、家治と意次の場面には、どこか重々しく、悲壮感が漂っていたのに気付いた人は多かったのではないでしょうか。

実は、この重々しさこそが、やがて意次の立場が衰えていき、最終的には完全に排除されてしまう未来を暗示していたのです。

「意次を守った」と家治は言います。しかし、彼の死後、幕府内に意次の居場所はありませんでした。

では、なぜそんなことになってしまったのか?それは、初代・徳川家康以来の江戸幕府の政治的思想にありました。

今回は、江戸幕府が礎とした政治理念を、3回に分けてお話しし、意次の完全排除について考察していきます。

[前編]では、【べらぼう】で今後描かれていくであろう田村意次失脚までの経過について史実を基本にお話ししましょう。