幼馴染みから政治の犠牲に…日本最古の悲恋・十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察【前編】

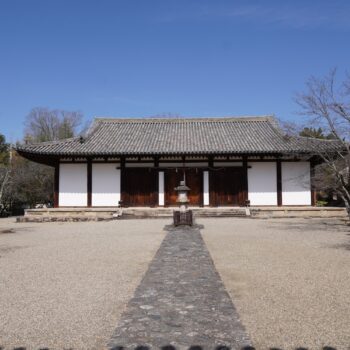

先日奈良を訪れた際、ふと思い立って高畑界隈を散策し、久しぶりに新薬師寺を訪ねてみました。

同寺は、747(天平19)年、光明皇后(藤原光明子)が夫である聖武天皇の病気平癒を祈って創建した寺院です。

聖武は奈良時代における最重要人物の一人であり、小・中学校の社会科教科書にも、国分寺の建立や大仏造立といった仏教関連事業、あるいは墾田永年私財法などの税制政策を実施した人物として登場します。

そのような聖武と光明子の“愛の寺”ともいえる新薬師寺には、ご本尊である薬師如来坐像をはじめ、十二神将像など、奈良時代を代表する国宝の仏像が安置されています。

こうした仏像を鑑賞できるひとときは、まさに至福の時間ですが、実は筆者が新薬師寺を訪ねるもう一つの目的があります。いえ、もしかすると、それこそが本命なのかもしれません。

その目的とは、新薬師寺の門前にひっそりと佇む、小さな社・比賣神社(ひめじんじゃ)への参拝なのです。

今回は3回にわたり比賣神社に祀られている飛鳥時代の皇女と、彼女へのひたむきな純愛を貫いた一人の皇子について紹介します。

【前編】は、2人とその父である天武天皇(大海人皇子)の関係。そして、2人の人生に大きく関わることになる壬申の乱についてお話ししましょう。

幼馴染みであった考えられる十市と高市

聖武天皇の系図を遡ると、父は文武天皇、祖父は草壁皇子、曾祖父は天武天皇にあたります。実はこの皇統こそ、奈良時代を通じて皇位を独占した「天武系」と呼ばれる皇統なのです。

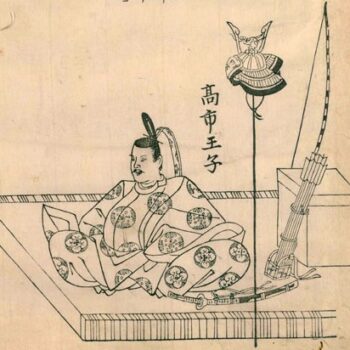

今回の記事で取り上げるのは、天武系皇統の祖である天武天皇の長女・十市皇女(とおちのひめみこ)と、長男・高市皇子(たけちのみこ)です。

定説では、十市が姉、高市が弟とされていますが、十市の生誕年には諸説ありますので、ほぼ同年代か、あるいは十市を妹とする説もあります。いずれにせよ、十市と高市は、父天武のもとで幼いころから顔見知りの、いわゆる幼馴染みの関係であったといえるでしょう。

本稿では定説通り十市が姉、高市が弟でお話をすすめます。では、本題に入る前に、まず天武天皇と十市皇女・高市皇子の母親も含めてその関係について触れておきましょう。

十市皇女は、定説では648(大化4年)、天武の第一皇女として誕生しました。母は、著名な万葉歌人として知られる額田王(ぬかたのおおきみ)です。額田王の父は宣化天皇(せんかてんのう)の皇孫とされる鏡王(かがみのおおきみ)ですので、その身分は皇族ということになります。

この後、額田王は天武のもとを離れ、天武の兄の天智天皇の寵愛を受けたという説がありますが、これについては史実かどうか判然としません。

一方、高市皇子は、654(白雉4)年、天武の第一皇子として生まれました。母は、現在の福岡県宗像地方の有力豪族・宗形徳善(むなかたのとくぜん)の娘で、名を尼子娘(あまこのいらつめ)といいます。高市の母は豪族の娘ですので、飛鳥時代では、“卑母(母親の身分が低いこと)”の出自ということになります。

天武には、多数の皇子・皇女がいました。皇子は、長男・高市(654年生れ)をはじめ、草壁(662年生れ)、大津(663年生れ)、舎人(676年生れ)の他、長、弓削、忍壁、穂積、新井田、磯城らがいます。

皇女は、長女・十市(648年生れ)をはじめ、大伯(661年生れ)の他、但馬、紀、泊瀬部、多紀らがいます。

天武(大海人皇子)は、白村江の敗戦の後、近江大津京に遷都した兄・天智の皇太子として、近江朝廷で重きをなしていました。しかし、天智の帝としての権威が増すにつれて、2人の間には微妙な緊張感が漂い始めます。その原因となったのが、天智の第一皇子・大友皇子(648年生れ)の存在です。