実は”敗者の旧幕臣”が支えていた明治政府!能力の高さから重用された名もなきノンキャリア組の実態に迫る【前編】

旧幕臣が新政府を支える

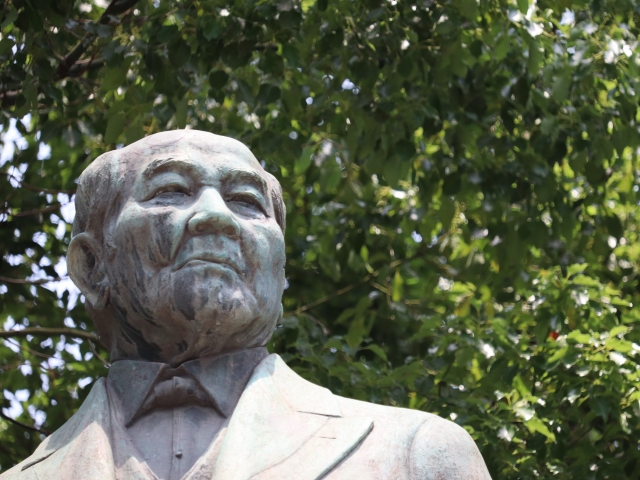

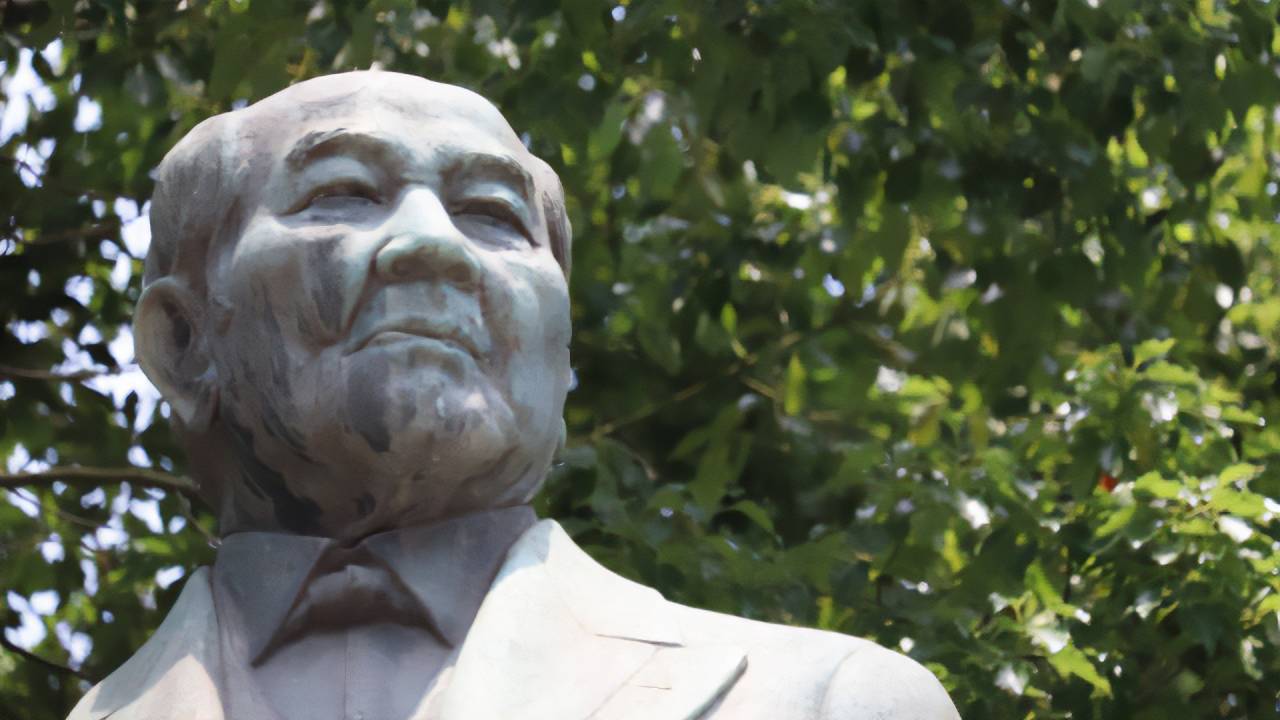

NHK大河ドラマ『青天を衝け』は、「日本近代資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一の活躍を描いたものでした。

江戸幕府の旧幕臣だった渋沢が、今度は国の近代化のために租税の改正、貨幣や郵便制度の確立などを行う「改正掛」を設け、同じ旧幕臣の前島密や赤松則良らと侃々諤々の議論をしていたのは記憶に新しいでしょう。

進歩的な気風に富んだ薩長などの雄藩が、旧態依然とした幕府に勝利し、明治維新を主導した――。幕末以降の近代化の流れは、そう捉えられがちでした。

しかし雄藩には当然、全国規模の統治経験はありませんでした。実際は、渋沢のような旧幕臣が実務の継続に貢献していたのです。「敗者」と見られがちな江戸幕府の旧幕臣が果たした役割は大きく、明治政府に引き継がれた旧組織も多くあったのです。

※あわせて読みたい記事↓

初期の明治新政府を運営したのは薩長ではなく公家だった!~ 公家による政治運営から内閣制度発足まで【前編】

幕府瓦解後に徳川宗家が移封された静岡藩には、特に優秀な旧幕臣の人材が集まっていました。明治政府の官僚名簿には、大久保利通ら首脳に見いだされて名を連ねた者も少なくありませんでした。

北海道のような地方でも、行政機能維持のために中・下級の旧幕臣が「ノンキャリア」として登用されています。

「御恩」をもって静岡へ

幕府が瓦解した後は、新政府に帰順した者や帰農・帰商した者がいる一方で、前述のとおり多くの人材が静岡藩に移封された徳川宗家に従っています。

古くから幕府の臣下だった高禄の旗本たちよりも、幕末期に能力が認められて新たに登用された新参の家臣たちの方が、徳川への「御恩」をもって静岡に下向する傾向が強かったようです。

明治3年(1870年)に出来た海軍兵学寮の教職員も、幕府の長崎海軍伝習所で学び、勝海舟とともに咸臨丸で渡米した旧幕臣が多くを占めていました。

また同じく洋学の教育機関「開成所」は後に東京大学となり、外交面でも旧幕府の「外国方」経験者が要職に就くなどしています。