「べらぼう」後に徹底排除される田沼意次(渡辺謙)!なぜ彼は”悪の汚職政治家”のレッテルを貼られたのか?【後編】

「10代家治は凡庸な将軍だった。しかし、一つだけ良いことをした。それは、田沼主殿頭意次を守ったこと。今日の繁栄があるのはそのおかげだ。」

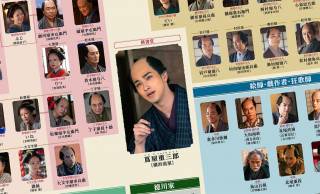

【大河べらぼう】第19回「鱗(うろこ)の置き土産」で、田沼意次(渡辺謙)に徳川家治(眞島秀和)に述べた言葉です。

しかし、家治は、意次と田沼家を守ることできず、その死後、意次は反田沼派の松平定信(寺田心)や一橋治済(生田斗真)により、完全に排除されてしまったのです。

※これまでの記事↓

「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底的に排除された!?理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】

「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底排除されたのか!?鍵は徳川家康の政治理念だった!【中編】

[後編]では、田沼意次と松平定信の政治理念の違いを、彼らが模範とした8代将軍徳川吉宗の政治を交えて考察し、田沼意次がいかにして完全に排除されていったのかをお話ししましょう。

意次と定信に大きな影響を与えた徳川吉宗の政治

江戸幕府の財政は、第3代将軍・徳川綱吉の時代に転機を迎えます。この頃になると、佐渡金山をはじめとする幕府直轄の鉱山における採掘量が減少し、幕府の備蓄金もほぼ底をつくという危機的な状況に陥っていました。

この財政危機を立て直すため、御三家の一つである紀州藩から迎えられたのが、第8代将軍・徳川吉宗です。吉宗は、幕府の財政再建を目的として「享保の改革」を実施しました。

田沼意次の父・意行(おきゆき)は、吉宗がまだ部屋住みだった頃から仕えていた家臣ですが、その身分は足軽とされ、武士階級の中では最下級の出自でした。

吉宗が将軍に就任すると、あまり禄の高くない藩士の中から約200人を選んで幕臣に編入しました。意行もこの時に将軍小姓として召し抱えられ、幕府旗本に列せられることとなります。

この意行の家督を継いだのが田沼意次であり、彼は第9代将軍・徳川家重の西丸小姓に抜擢されます。

家重は1745年に吉宗から将軍職を継承しましたが、言語が不明瞭で、政務を十分に執ることができない状態でした。そのため、1751年に吉宗が亡くなるまで、実際の政治の実権は吉宗が大御所として握り続けることになります。

[前編]で述べたように、家重の息子である第10代将軍・家治は、父・家重の政権が維持できたのは、田沼意次、松平武元(石坂浩二)、大岡忠相という三人の存在があったからだと語っています。

家重が将軍に就任した1745年、意次は26歳でした。この時期から吉宗が亡くなる1751年までの6年間、意次は政治の実務を通して吉宗の政治理念を懸命に学んだことでしょう。

一方、松平定信は、吉宗の死の6年後にあたる1759年に、吉宗の三男・宗武の七男として誕生しました。すなわち、吉宗の孫にあたります。

後に彼は「寛政の改革」を行うにあたり、祖父・吉宗の政治理念を強く意識し、それを手本として改革を進めました。

このように、徳川吉宗の政治理念は、意次や定信に多大な影響を与えました。

それでは、吉宗が行った「享保の改革」とは、どのような政治理念に基づいて実施されたものだったのでしょうか。