「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底排除されたのか!?鍵は徳川家康の政治理念だった!【中編】

「10代家治は凡庸な将軍だった。しかし、一つだけ良いことをした。それは、田沼主殿頭意次を守ったこと。今日の繁栄があるのはそのおかげだ。」

【大河べらぼう】第19回「鱗(うろこ)の置き土産」で、将軍・徳川家治(眞島秀和)が田沼意次(渡辺謙)に述べた言葉です。

しかし、最終的に家治は、意次を守ることはできませんでした。家治の死後、意次は徹底的に排除されてしまったのです

前編の記事↓

「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底的に排除された!?理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】

[中編]では、意次排除の基盤となった江戸幕府初代将軍の徳川家康の政治理念と事績についてお話ししましょう。

幕藩体制の精神的支柱に儒教を採用

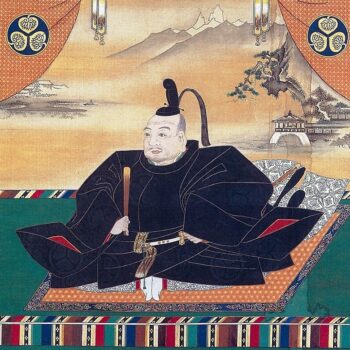

まずは、江戸幕府を開いた徳川家康の生涯を簡単にお話ししましょう。というのも、家康が歩んできた人生こそが、その後の江戸幕府における政治的思想に大きな影響を与えているからです。

家康は1543年、三河の小大名・松平氏の嫡男として岡崎城に生まれました。しかし幼少期には、織田氏や今川氏の人質となり、今川氏の本拠地である駿府で、今川義元の薫陶を受けながら成長します。

1560年、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると、家康は今川氏から独立。その後、三河を奪還し、名を松平元康から徳川家康と改めました。

1562年には信長と同盟を結び、遠江へ進出。今川氏真を追放することに成功します。しかし、正室・築山殿と嫡男・信康が武田氏と内通したとの嫌疑がかかり、信長の命により、やむなく二人を死に追いやるという苦渋の決断を迫られました。

以降、形式上は同盟関係にありながらも、家康はまるで家臣のように信長に従います。しかし1582年、本能寺の変で信長が死去すると、家康は後継をめぐって羽柴秀吉と対立するも、最終的には秀吉への臣従を余儀なくされます。

豊臣政権下では、五大老の筆頭という重責を担っていましたが、1600年の関ヶ原の戦いで勝利を収め、1603年、60歳という高齢で征夷大将軍に任ぜられ、ついに江戸幕府を開いたのです。

このように、50年以上にわたり信長や秀吉のもとで辛酸をなめてきた家康は、江戸幕府の創設にあたり、将軍を頂点として大名たちが各藩を支配する「幕藩体制」を構築しました。

家康にとって、日本の支配は自らの子孫である徳川家が将軍として代々担うべきものであり、そのためには、大名統治のための精神的支柱が必要でした。その役割を果たしたのが儒教だったのです。