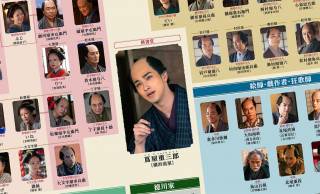

「べらぼう」なぜ田沼意次(渡辺謙)は徹底排除されたのか!?鍵は徳川家康の政治理念だった!【中編】:3ページ目

重農・重商の二つをバランスよく取り入れた家康

さて、読者の皆さんはすでにお気づきでしょう。田沼意次の政治の根本にあったのは、朱子学において卑しいものとされた商業を重視する「重商主義」だったのです。

しかしここで、徳川家康が行った政治的事業を振り返ってみると、「家康は農業ばかりを推奨していたのか?」という疑問が湧いてきます。

家康は江戸に本拠を移すと、「利根川の東遷」「荒川の西遷」と呼ばれる大規模な治水事業を実施しました。これにより水田地帯は洪水から守られ、新田開発も進みました。その結果、元禄時代の耕地面積は、安土桃山時代のおよそ2倍にまで拡大したとされています。

また、土地の生産高を示す方法としては、秀吉に倣い「石高制」を採用しています。ちなみに、それ以前の室町時代には、銭に換算した年貢の収納量によって所領の広さを示す「貫高制」が用いられていました。

この「貫高制」と「石高制」の違いを簡単に説明すると、前者は銭での換算、後者は玄米の収穫量での換算という点にあります。石高制は米の収穫高を基準とするため、年貢の基本は米になります。

したがって、江戸時代においては米の生産量を増やすことが非常に重要視されました。つまり、これが「重農主義」なのです。

ところが、一方で家康は、朱印船貿易や鉱山開発といった、まさに「重商主義」といえる政策を積極的に推し進めました。これら二つの事業は、後の江戸幕府を支える重要な財源として、大きな役割を果たすことになります。

つまり、家康は石高制を採用し、米を中心とする「重農主義」を基本に据えつつも、「重商主義」的な施策もバランスよく展開していたといえます。

朱印船貿易や鉱山開発に取り組んだのは、貨幣経済の進展をしっかりと理解していた証でしょう。そのあらわれとして、家康は金・銀・銭の三貨からなる貨幣制度(三貨制度)を創設しています。