「べらぼう」蔦重、ついに覚醒!知の巨星・太田南畝(桐谷健太)に出会い”狂歌”ブームに飛び込む【後編】

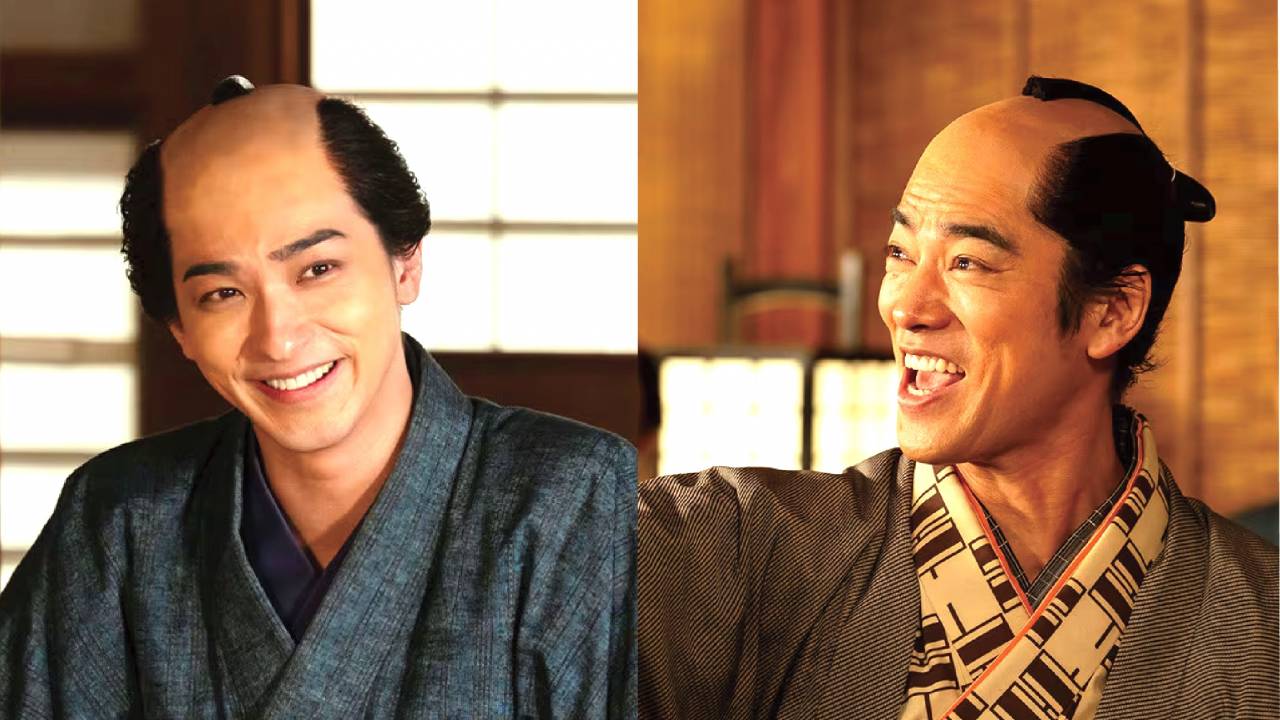

以前自分を利用するだけ利用し排除した西村屋に、ビジネスでお返しをし「汚ねえやり方をして」と文句を付けられ、「汚ねえやり方もありだって教えてくれたのは西村屋さんなんで」……と、にこやかに言い返した蔦重。

そして、自分を排除し目の敵にする鶴屋に「蔦谷さんが作る本など、何一つ欲しくはない」と微笑みながら宣告されるも、「わかりました。鶴屋さんが取引したいと思えるような本を作るべく、精進します」と、堂々と澱みなく言い返しつつ、ぱぁ〜と花が咲いたような余裕の笑顔を返した、耕書堂の主人として肝が据わってきた様子の蔦重。

【前編】では、いい意味で策士ぶりを発揮するようになった、蔦重の成長を考察してみました。

「べらぼう」蔦重、ついに覚醒!吉原者が“作り笑顔”で市中の地本問屋たちを確実に刺し返す!【前編】

まだ名もなき頃、手柄を西村屋、鶴屋に横取りされ「ふざけんじゃねえ…やったのみんな俺だろ!!」と悔し涙を流した蔦重の、市中への反撃が始まったようです。

もともと策士の蔦重でしたが、いまは孤軍奮闘せずともさまざまな人々の好意や支えが後ろ盾になってくれるようになり、度胸・自信などがより一層パワーアップしたように感じます。

さて【後編】では、太田南畝(桐谷健太)という天才と、新たに開かれた「狂歌への世界」について考察したいと思います。

江戸出版会の「知の巨星」と蔦重との出会い

華やかな江戸出版界において、「知の巨星」とも呼ばれ、平賀源内、山東京伝、蔦屋重三郎、喜多川歌麿ほか、さまざまな人々との交流を持った太田南畝。

現在の新宿区に下級武士の子として生まれ、幼い頃から学問や文筆の才能に秀でていました。

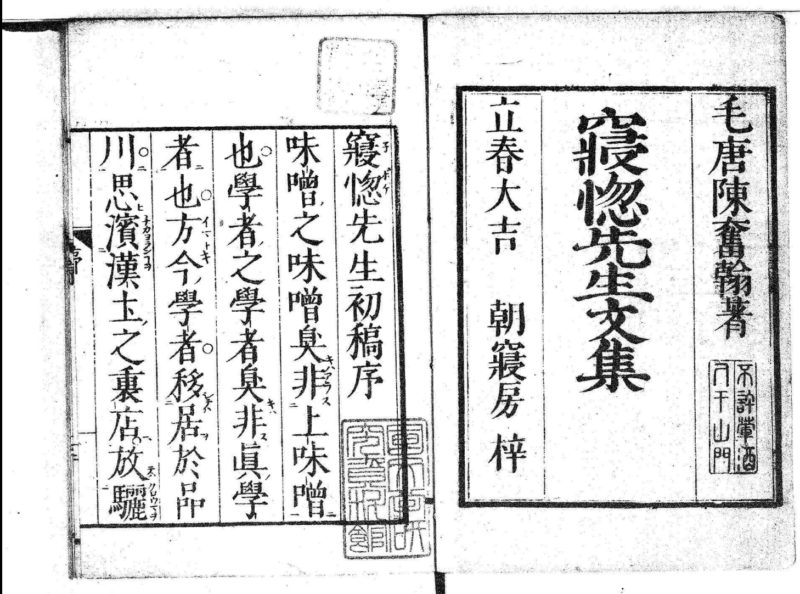

19歳の頃に、書き溜めていた狂歌が同門の平秩東作(へづつ とうさく)に見出され、明和4年(1767年)に狂詩集『寝惚先生文集』を、須原屋市兵衛(里見浩太朗)が版元となり刊行。これが大評判となり、たちまち江戸文芸の花形になったそうです。

この『寝惚先生文集』には、あの平賀源内(安田顕)が序文を寄せていました。南畝はすでに有名人だった源内への憧れもあり、滑稽を主にする狂歌を作っていたそうです。

明和6年(1769)、南畝が21歳の頃、狂歌師としての活動を本格化。四方赤良の号を名乗り「四方連」(よもれん:のちの山手連・四方側)と呼ばれる狂歌会を結成します。

こうして南畝を中心に、武士や町人たちの身分を越えた交流が生まれ、数多くの絵画や文芸が花開くことになったのです。