「べらぼう」蔦重、ついに覚醒!知の巨星・太田南畝(桐谷健太)に出会い”狂歌”ブームに飛び込む【後編】:2ページ目

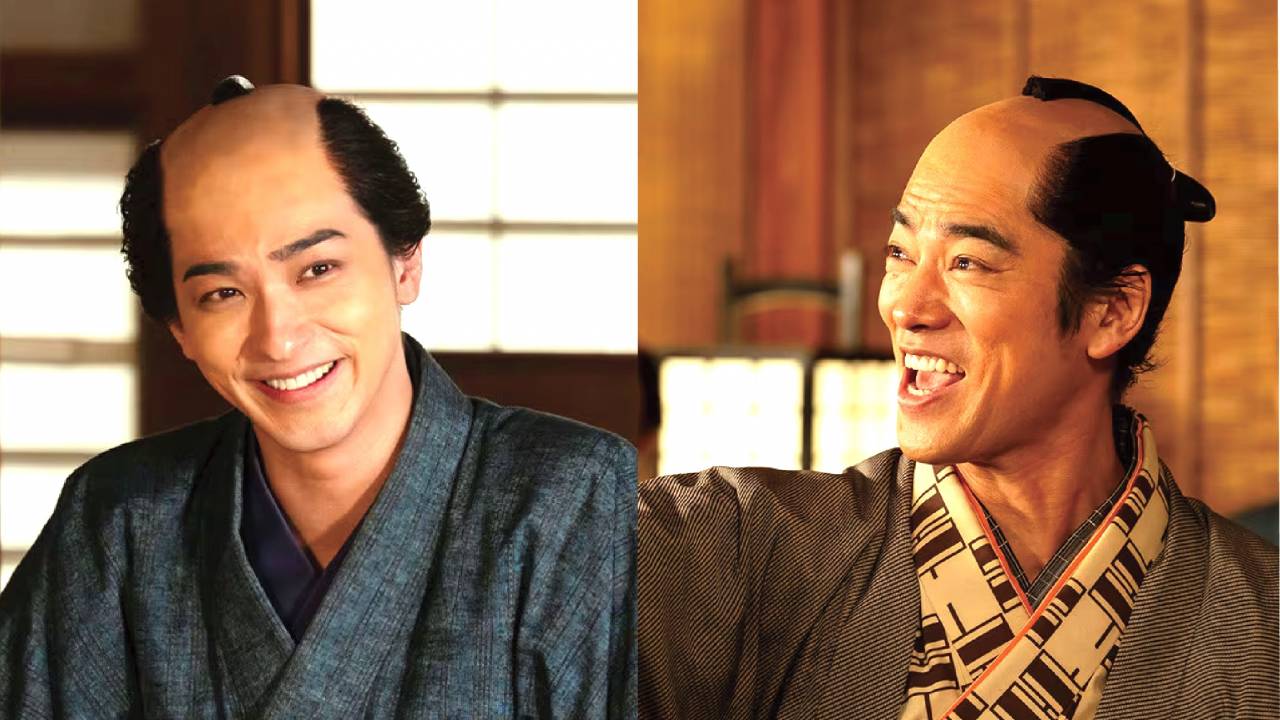

貧乏を笑い飛ばしてしまうような明るさと闊達さ

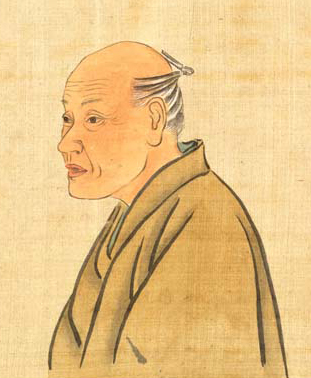

太田南畝は、いわば江戸庶民文化を語る上では外すことのできない重要人物です。

史実では、蔦重が南畝と本格的に知り合ったのは、天明元(1781)年ごろ。

ドラマ同様に、南畝が、黄表紙評判記『菊壽草』にて、蔦重が出版した朋誠堂喜三二(尾美としのり)作の『見徳一炊夢』を「極上上吉」に選んでくれたお礼に、蔦重が南畝の自宅を訪れたことから始まりました。

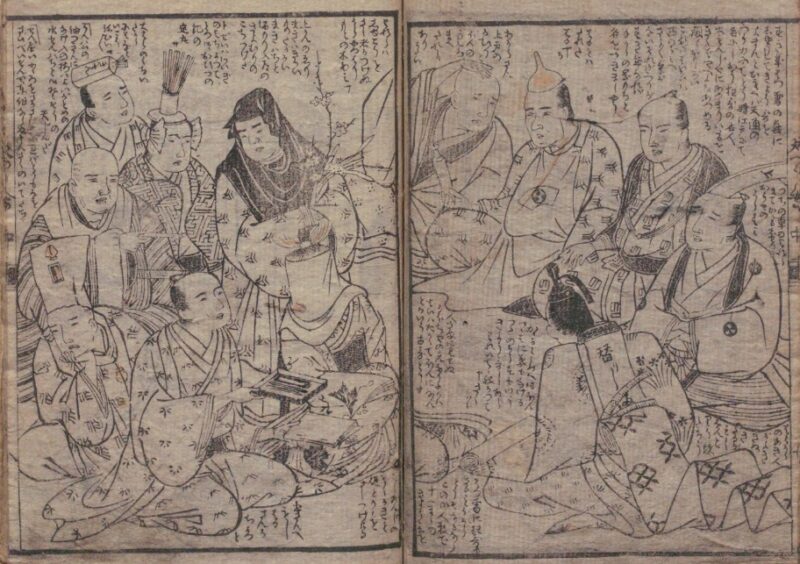

この後、南畝は他の狂歌師や戯作者とともに、蔦重から何度も吉原での宴に招待されるようになり、ふたりの関係はどんどん深くなっていったそうです。

ドラマ「べらぼう」の中での、太田南畝は、すごく貧乏なのにそれを笑い飛ばしてしまうような明るさと闊達さを持ち合わせた人物です。さらにドラマ中で披露した狂歌は天才的でした。

あなうなぎ いづくの山のいもとせを さかれてのちに身をこがすとは

意訳:どこの山の芋がなったうなぎか知らないが、妹背の仲を裂かれたたうえに、背を割き開かれ、蒲焼になってもまだ、相手のことを思い焦がれているとは、なんという情けないことよ。

「あるはずがないことが現実に起こることがある」というものの例えを使い、「芋」と「妹(いも)」、「背」と「夫」と掛け、「妹背(いもせ)」という恋人同士の男女の意味を表現し、「仲を裂かれる」「背中を割かれる」を掛け、「身を焦がす」は恋愛の情に身を焦がす様子と、うなぎが蒲焼になる様子をかけたものです。

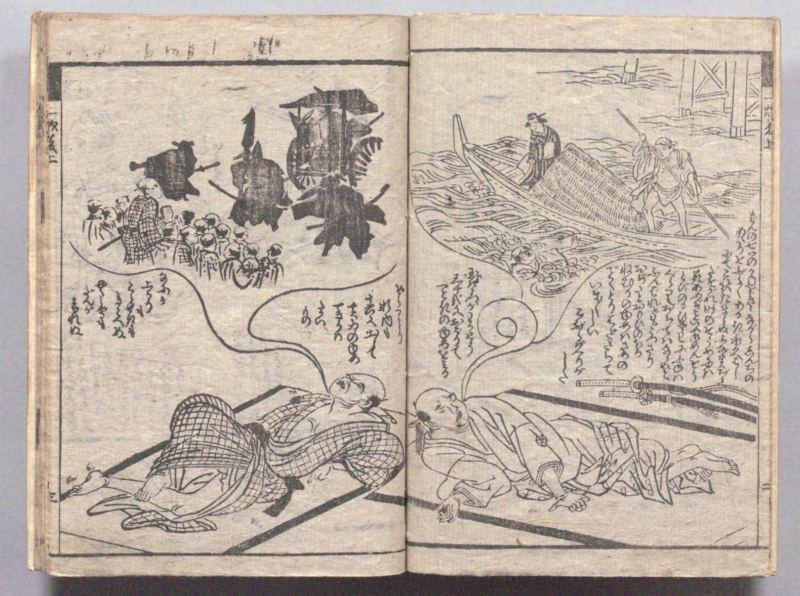

「狂歌」とは、遊び心を重視し、季語なども不要、滑稽なこと、くだけたこと、社会風刺などを盛り込み、五・七・五・七・七で構成する短歌のことです。

けれども、自由に何でも好き勝手に詠めばいいということでもありません。古今和歌集などの名作をパロディ化することも多く、もともと古典の素養がないとなかなか人を笑わせたり、唸らせるような作品を作るのは難しい部分があったようです。

また、狂歌を楽しむ際の自分のペンネームとなす狂名の付け方も腕の見せ所。

ドラマでは、狂歌の会に訪れる蔦重に同伴した次郎兵衛(中村 蒼)兄さんが、南畝に「そなたの狂名は、“お供のやかまし”!」と言われ、「“お供のやかまし”ですか、私」とのけぞり、皆で笑う場面がありました。

大伴家持と「お供」してきた兄さんとかけた狂名で、こんな遊びが即興で出てくるところが、さすがだなと思わせられる場面でした。

実際、太田南畝の人物像としては、金が無いのに読書が好きだから本を買い、金が無いのに女好きの好色家だから遊女を身請けして妾にし、体調が悪いのに無類の酒好きだから酒がやめられない。そんな破天な人物だったといわれています。

それなのに、昼間は真面目な役人の顔を持つ人物でもありました。

今回、ドラマのシーンだけを見ると、破天荒でふざけた人物のように感じますが、狂歌のセンスから感じられるように非常に優秀な人でした。

46歳の頃、『学問吟味』(※)にて、首席で合格したほどの頭脳の持ち主です。ちなみに、このとき共に合格したのが、当時小姓組番士だった遠山景晋(「遠山の金さん」の父親)だったというのも興味深い話です。

※学問吟味:寛政の改革において導入された旗本・御家人とその子弟を対象に朱子学の学識を試すという試験

「詩は李白 書は弘法に 狂歌 俺。」と詠んで、がはははははと豪快に笑う南畝と、狂歌の世界にすっかり魅せられた蔦重。もともと『地口』(※)好きなだけあって、すぐにハマっていきそうです。

※駄洒落の一種で、ことわざや有名な成句を、発音の似た言葉に置き換えて楽しむ言葉遊びのこと。 ドラマの例だと「ありがた山の寒がらす(ありがたやまのかんがらす)」「かたじけ茄子(かたじけなすび)」など