「石と水の都」を築いた飛鳥時代の女帝・斉明大王!益田岩船など飛鳥京造営の遺構に秘められた謎を探る【前編】:3ページ目

明日香の開発に「石」と「水」を多用した斉明女帝

牽牛子塚古墳の被葬者である斉明大王は、飛鳥時代に2度にわたり即位した女帝です。

斉明の生まれは594年、父親は30代敏達天皇の皇孫茅渟王(ちぬのおおきみ)で、37歳の時に34代舒明天皇の皇后となります。

37歳で結婚というのは当時として高齢でしたが、後に日本の古代史を彩る中大兄皇子(天智天皇)・間人皇女(孝徳天皇皇后)・大海人皇子(天武天皇)の3人を儲けました。

642年、夫・舒明の崩御を受け、49歳で皇極大王として即位。645年の乙巳の変(大化の改新)により、同母弟の孝徳に大王位を譲位しますが、孝徳が654年に崩御すると、翌655年正月に飛鳥板蓋宮で重祚し、63歳で斉明として再び政権を担います。

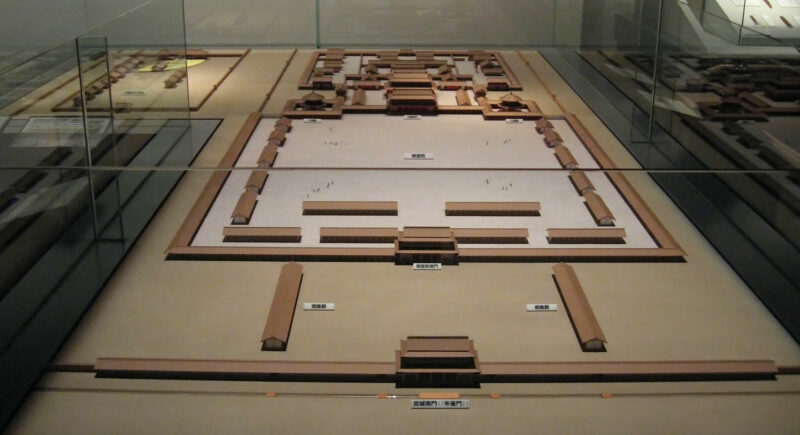

斉明は即位した年の10月、小墾田に新たな宮殿の造営を開始します。この宮殿は、前帝孝徳が難波に造営した難波長柄豊碕宮と同様に、朝堂院を備えた中国風の宮都を意識したものでした。

さらに、斉明はそれよりも大規模な計画を立て、中国の都城を模して屋根を瓦葺きにすることを目指したとされます。

この計画の背景には、弟の孝徳と息子の中大兄との政治的な対立がありました。斉明は、息子の中大兄の側に立ち、弟の孝徳を見捨てる形で寵臣たちを率いて飛鳥に引き上げます。そのため、前帝の宮都より立派なものを創ることで、分裂してしまった大王家の威信を取り戻す必要があったのです。

しかし、この新宮計画は有力氏族の協力が得られず、頓挫してしまいます。そこで2年後、斉明は後飛鳥岡本宮を造営しこれを宮都と定めました。

それでも斉明天皇は都造りの志を捨てず、急ピッチで工事を進め、大規模な飛鳥京を完成させました。この飛鳥京は、後の持統天皇による藤原京への宮都移転まで、政治の中心として機能することになるのです。

斉明大王が完成させた飛鳥京は、一言で表現するなら「石と水の都」と言えるでしょう。そこには、「石」を用いた益田岩船、酒船石、石人像、亀石など、数多くの石造物が創られました。

また、宮殿や隣接する苑池、祭事施設などには「水」が巧みに取り入れられています。

斉明は、後の藤原京、平城京、平安京とは一線を画す「石と水の都」飛鳥京を完成させました。

そこには、大化の改新後の複雑な政治状況を、巧みに、そして強権的に主導する女帝の姿が浮かび上がります。斉明は、教科書などで描かれるような中大兄や中臣鎌足の傀儡では決してなかったのです。

[前編]はここまで。[中編]では、斉明大王が残した飛鳥京の石造物について詳しくお話ししましょう。

【中編】の記事はこちら↓