教科書からすでに「士農工商」は削除!実は身分制度・身分序列を表す言葉ではなかった【前編】

教科書にないッ!

日本史を学んでいるとよく登場する概念に「士農工商」があります。これについては「身分制度」あるいはインドのカースト(ヴァルナ)制度のような「身分序列」として長らく理解されてきました。

今回は、この士農工商の概念に関する誤解と、そもそもの意味などについて前編・後編に分けて見ていきましょう。

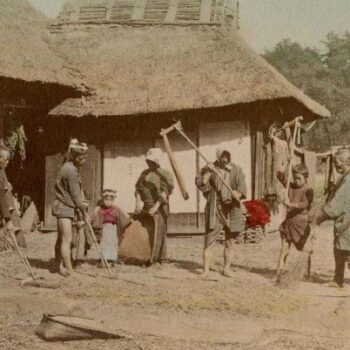

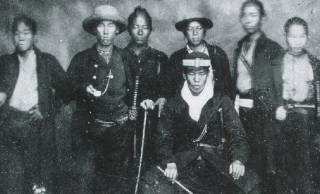

「士農工商」という身分制度・身分序列が現実に存在したと一般によく考えられていたのが、江戸時代です。

江戸時代の人々の身分は固定的で、農民が武士になったり、商人が農民となったりするような身分間の移動は許されなかったと長らく考えられてきました。それを表した言葉が「士農工商」だったわけです。

2006(平成18)年時点でも、某有名出版社の教科書では「こうした身分制度を士農工商と呼ぶこともある」と書き、「士農工商=身分制度」という意味合いを含ませた説明が見られます。

しかし、1990年代末には小学校や中学校の教科書から士農工商という表現そのものが消え、2020(令和2)年になると高校の教科書からもついに消滅してしまいました。

このように、現代では少なくとも士農工商という言葉を身分制度・身分序列を表すものとしては扱わなくなってきています。

では、この言葉はそもそもどこから生じたものなのでしょうか。