討取った敵なんと200人超!剣聖とも剣豪とも称される戦国時代 最強の剣士・塚原卜伝の生涯

日本の歴史においては、さまざまな戦いが行われ、そこではさまざまな武器が使われてきました。なかでも、「剣」はやはりほかとは一線を画しているのではないでしょうか。

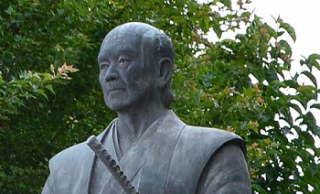

歴史上、剣の達人と呼ばれる人は多くいますが、今回は、そのなかでも突出していたと考えられる人物「塚原卜伝(つかはらぼくでん)」について詳しくご紹介していきたいと思います。

※あわせて読みたい記事

武士の世が過ぎ去っても剣術に生きた、幕末・明治の剣豪・得能関四郎はなぜ自刃したのか

明治時代、武士の世が過ぎ去っても剣術に生きた人たちがいました。今回は幕末から明治にかけて活躍した「フロックコートの剣士」こと得能関四郎(とくのう せきしろう)のエピソードを紹介。果たし…

「巌流島の戦い」の真実。剣豪・宮本武蔵が倒した佐々木小次郎はなんと70歳のおじいちゃん!?

日本を代表する剣豪「宮本武蔵(みやもとむさし)」。武蔵のエピソードとして最も有名なものといえば巌流島の戦いを挙げる人も多い。「佐々木小次郎(ささきこじろう)」との一騎討ちで有名なこの戦いだが…

剣の聖地・鹿島に生まれる

塚原卜伝(つかはらぼくでん)は、1489年(延徳元年)に剣の聖地である常陸国鹿島(現在の茨城県鹿嶋市宮中)で生まれました。鹿島神宮に仕える父は卜部氏であり、鹿島の太刀の継承者でした。

こうした背景もあり、小さなころから父に「鹿島古流」を、養父からは「香取神道流(かとりしんとうりゅう)」を学びました。10代半ばにして2つの剣術の流派を身につけ、一目置かれる存在に。

斬った相手の数、なんと○○○人!?

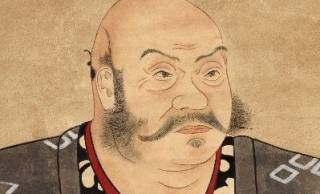

17歳のとき、彼は修行に出ます。途中、戦に参加したり、教えを請われたりしたこともあり、京都に着くころにはすっかり有名な剣豪として知られていました。室町幕府11代将軍「足利義澄(あしかがよしずみ)」の目に留まり、足利氏直属の家来に取り立てられました。

「真剣の試合19度、戦場の働き37度、一度も不覚を取らず、矢傷6ヶ所以外に傷一つ受けず、立会って敵を討取ること212人」という逸話が残っています。200人以上を斬ったとは、すごい数字ですよね。

ページ: 1 2