- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

「早苗饗」ってどう読むか分かる?失われつつある日本農業の伝統文化について

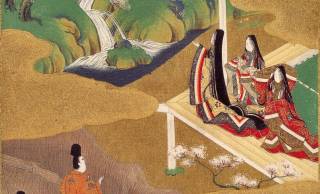

豊作の神にかかわる「早苗饗」

皆さんは「早苗饗」の読み方はご存じですか? 実は「さなぶり」と読み、農村などで田植えなどの行事が終わったあとで、一息つく時期のことです。今も農協では「さなぶり」の時期にセールを行ったりします。

より厳密に言えば、早苗饗は単なるシーズンのことではなく、田植えを無事に終えたことを神様に感謝し、作業の従事者をねぎらう行事のことを指します。

こうして農民たちは、農作業後に一息つくと同時に、植えた苗が台風や病害虫の被害に遭わず、秋には豊作になるように神に祈るのです。

一説では、まず田植え前に田の神である「さ」を招き寄せる「さ・降り」が行われ、田植えが終わるとそれを天に昇らせる「さ・昇り」が行われていたとも。この「さ・昇り」が「さなぶり」の語源というわけです。

実際、早苗饗は地方によって呼び方が異なるのですが、「さなぶり」と呼ぶのは主に東北や関東地方で、四国や九州では「早昇(さのぼり)」と呼ばれています。

また語源としては、苗代から田に移し植える稲の苗「早苗(さなえ)」を振る舞うのが変化して「さなぶり」になったという説もあります。

さらに北陸や中国地方では「シロミテ」と呼ばれており、「シロ」は植田で「ミテ」は完了、つまりは田植えが終わったという意味です。

では、早苗饗ではどんなことが行われていたのでしょうか?

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】