- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

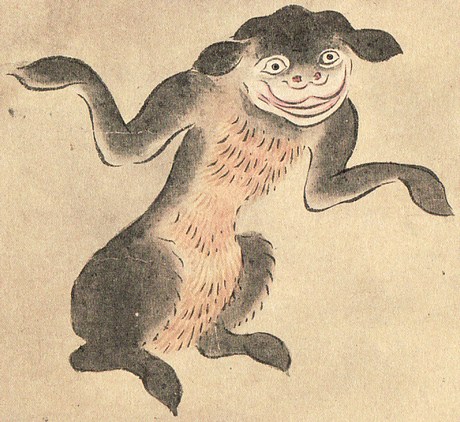

「おいてけぼり」「鼻が高い」などなど、普通に使われている言葉の中に潜む妖怪たち

普段何気なく使っている言葉にも、妖怪がひょっこり顔を出すことがあります。今回は、現代日本で普通に使われている言葉の中に潜む妖怪たちをご紹介します。

おいてけぼり

一人でその場に取り残されてしまうことを、「置いてけぼりにあった」「置いてけぼりをくう」などと言います。

この「置いてけぼり」という言葉の語源は、本書七不思議に登場する怪談のひとつ、「置行堀」が語源です。

やまびこ

高い山に登って大きな声を出すと、声がそのまま反響する現象を「やまびこ」と言います。このやまびこも、もともとは妖怪の名前でした。

昔の人たちは、自分が出した声がもう一度聞こえるのは、山に住む妖怪が真似をしているからだと考えました。そのため、この現象のことを「山彦」と名づけ、恐れていたのです。

もっけの幸い

「もっけの幸い」とは、思いがず偶然やってきた幸運という意味の慣用句です。この「もっけ」という単語は漢字で書くと「勿怪」、つまりお化けや妖怪のことを指します。

妖怪は通常であれば人に悪さをしたり、怖がらせたりするものです。しかし、その妖怪がごくまれに幸運を運んでくることがあります。

このことから、めったにない幸せが突然やってきたことを「勿怪の幸い」と言うようになったといわれています。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】