- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

鉄火巻きの雑学。のり巻きの定番「鉄火巻き」の語源は赤く燃えた鉄火みたいだから!?:2ページ目

2ページ目: 1 2

食べられたのは明治以降?

本山荻舟『飲食事典』によれば、鉄火巻が食べられるようになったのは明治時代の中葉以降(西暦1890年ごろ~)と言われます。

ネーミングも商標のように登場と同時に考案されたものではなく、誰かが考えついて食べていたものを、これまた誰かが「その海苔巻き、まるで鉄火みたいだな」などと思って呼ぶようになり、いつしか「これなら勝負をしながら腹が満たせて便利だな」と普及していったのでしょう。

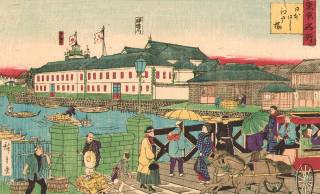

発祥の地は品川宿?

一説には、鉄火巻きは東海道(江戸から見て)最初の宿場町である品川宿(現:東京都品川区)が発祥とも言われていますが、今のところ確たる根拠は見つかっていないようです。

もしかしたら、江戸城下に比べて博打に対する取り締まりが緩めで、旅に出た解放感から「景気づけ」や「運試し」に……と、勝負に興じた者が多かったのかも知れませんね。

まとめ

最近はバリエーション豊かな海苔巻きがたくさん出ていますが、やっぱり定番のかっぱ巻き、かんぴょう巻き、そして鉄火巻きは不動の人気。

昔から変わらないシンプルな味わいを、これからも楽しみたいものです。

※参考文献:本山荻舟『飲食事典』平凡社、昭和三十三1958年12月

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.199晴れ舞台をなぜ「檜舞台」という?『日本書紀』に行き着く、ヒノキが別格な存在である理由

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】