- No.34「いけしゃあしゃあ」の語源は何?調べた結果をいけしゃあしゃあと紹介します

- No.33最終話【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第33話

- No.32【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第32話

【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第31話:2ページ目

舌の回る江戸っ子同士きりのない応酬を重ね、本所緑町まで来ると先導する英泉はぴたりと足を止めた。

「ここだよ」

「ここですか」

散々そういう所に棲み続けてきた国芳が言うのも何だが、今にもぺしゃんこに潰れそうな荒屋(あばらや)である。

英泉が戸をガタピシ言わせながらなんとか開き、

「おそようございます、善が来ましたよオ!」

奥に向かって本名の善次郎を名乗ると、

「うるッせえ!!聞こえてらア!!」

倍大きな怒鳴り声が返ってきた。

英泉は動じる事もなく、フンフン鼻歌交じりに土間に踏み込み、下駄を揃えた。国芳がどぎまぎしながら英泉に続いて上がると、六畳ほどの居間と奥にもう一部屋あるようだった。

(うわ・・・・・・)

国芳が思わず一歩後退りするほど、居間の床には描き損じやら煙草の灰やら墨の擦りかけやら、あらぬものが散らばっている。そこを踏み越えて奥の間を覗くと資料の山があり、その傍らに半紙を六枚も張り合わせた見事な花魁図の下絵がそのまま床に投げ出されていた。そのまた奥に丸く盛り上がった夜着があって、怒声の主はその中に籠っているようであった。

英泉は気にせず飄々と話し掛ける。

「鉄さん、今日はあーたにどうしても会いてえってえのが居てね・・・・・・」

会いてえどころか、こんなかび臭え所からとっとと帰りてえやいと思いつつ、国芳は夜着の中の人物に恐る恐る近づいた。

「あ?」

夜着がずるりと剥けて、中から顔が覗いた。

出てきたのは、頭髪は白くそそけ立ち、眉間のあたりにひどく険のある皺深い老人であった。

老人は、国芳を一目見るなり、

「春画の依頼なら、他を当たれ」

英泉は噴き出して、いやいやと手を横に振った。

「こいつを脱がせて春画を描けってんじゃねえんですよ。こいつア、絵描きだ」

一瞬、間が空き、

「こいつが?」

「そうさ。こいつアこんな可愛い面アしてるが、中身はとんだ伝法ですよ。めっぽう面白え絵を描くのさ。こねえだ、あーしと勝負するつって水滸伝の豪傑を百八枚も描いたなア、こいつです」

そうか、と老人は煙草盆を引き寄せて頷いた。彼の耳にも、八朔の吉原の大勝負は及んでいるらしい。今しかないとばかりに、英泉が慌てて持ち込んだ国芳の絵を老人に見せた。

「ふうん」

老人はその絵を手に取り、パラパラめくりつつ表情も変えずに鼻から紫煙を吐き出した。

「おめえ、名前は」

「国芳。歌川国芳」

国芳は名乗り、親父の傍にジリと膝を寄せた。老人はガンと乱暴に灰を落とし、眉をひそめて、

「歌川。・・・・・・ハハア、もしやテメエ、熊んとこのかえ」

「豊国をご存知ですか。わっちの師匠の」

「ご存知も何も、こちとらア奇人変人呼ばわりされたんでね、忘れようにも腹が立って忘れらりゃしねえ。アアその『わっち』という言い方も、熊に似てやがる。嫌だねえ」

「熊さんがあんたにそんな事を?爺さん、一体何者だい」

「何者と言われると、困っちまわア。しいて言やア、曲者って所かねエ」

ケケケッという奇妙な笑い声が、英泉と良く似ている。

「めんどくせえな、この爺さん」

国芳が英泉にこっそり囁くと、

「だろう。この人ア、一筋縄じゃアいかねえ。なんせ稀代の《ふらふら》だ」

「《ふらふら》ちゃアなんでえ」

老人が伸びっぱなしのぼさぼさの眉をひそめた。

「《ふらふら》たア、あーたみてえな人の事ですよ。鉄さん」

「なあに言いやがる、俺のこたア、雷震(らいしん)と呼びゃがれ」

老人の言葉に、英泉は呆れ声を出した。

「鉄さん、あーた、またア名前変えたんですか」

「ああ。前の名ア五両で売れたわ。その金で、あれを買った」

雷震が指さした部屋の奥に目をやると、

「あ、異国の絵だ!」

国芳は机上に広げられたその絵に飛びついた。

「お前、西洋画が分かるか」

「わかるも何も、大好物でさア。こちとら苦心して、銅版画集めようとして四苦八苦ですよ」

「そうか、分かるか。なら話をしよう。それア、銅版画とはまた随分違げえだろう」

「ああ、またこれア肉筆画のような・・・・・・」

雷震はしげしげ眺める国芳の傍まで来て、ふふんと笑った。

「そうだよ。それアまあ、俺たちで言やア肉筆画みてえなもんだな。筆に水をつけて異国の絵の具を溶いて描くのさ。山オランダ人のシーボルトてエのから買い上げた」

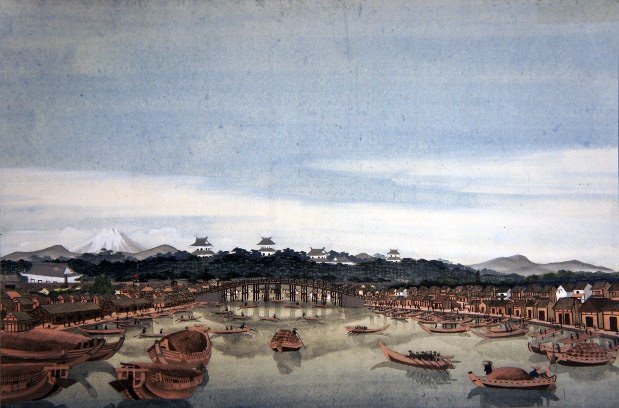

「すげえ、本物の異国の町が目の前にあるみてえだ」

その絵の中では、水は触れれば濡れそうなほど水らしく透き通り、空は今見上げる空と違わずどこまでも広がりがあり、木はより木らしく、人はより人らしく、その絵の中のすべてがまるで本物のような様相を呈していた。

「そうさ、俺達の絵とは大違いよ」

雷震が自嘲気味に言った。

「あ」、

国芳が他にも西洋画を見つけて、手元に引き寄せた。

「こっちゃア、日本橋じゃねえか・・・・・・!」

画像:葛飾北斎「江戸日本橋水彩画」ライデン国立民族学博物館蔵 出典 毎日新聞

画像:葛飾北斎「江戸日本橋水彩画」ライデン国立民族学博物館蔵 出典 毎日新聞

バックナンバー

- No.34「いけしゃあしゃあ」の語源は何?調べた結果をいけしゃあしゃあと紹介します

- No.33最終話【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第33話

- No.32【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第32話

- No.31【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第31話

- No.30【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第30話