すし・鰻・天ぷらは江戸庶民のファストフード 〜江戸時代グルメの誕生秘話と高級化の歴史

2013年12月、ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」。今や和食は、世界中から最も注目を集める食文化のひとつとなり、それを目的に日本を訪れる外国人旅行者も少なくありません。

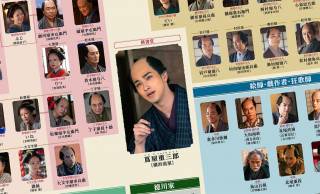

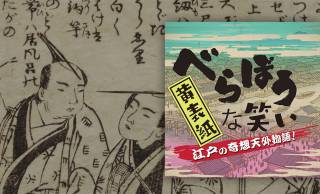

現在放送中の大河ドラマ『べらぼう』では、蔦重や次郎兵衛兄さん、歌麿たちが蕎麦を手繰るシーンがたびたび登場しますが、江戸時代には、庶民が手軽に楽しめる「すし」「鰻」「天ぷら」が登場し、やがて高級和食として発展していきました。

本稿では、そのような「すし」「鰻」「天ぷら」の歴史についてご紹介しましょう。

すし・鰻・天ぷらは、ハレの日の食べ物

皆さんは「ハレとケ」という言葉をご存じでしょうか。「ハレ」は「晴れ/霽れ」という字、「ケ」は「褻(け)」という字があてられます。この字からも分かるように、「ハレ」は“晴れの日”、すなわち年中行事(お祭りなど)や冠婚葬祭といった特別な日を指し、「ケ」はそれ以外の日常的な生活を表します。

ひと昔前の日本では、特別な「ハレの日」には、普段は口にできないような豪華な料理やお酒を楽しみ、衣服も特別なものを身につける習わしがありました。お正月に「晴れ着」を着る風習は、その名残といえるでしょう。

一方の「ケの日」は、普段どおりに仕事へ出かけ、ご飯・汁物・おかずに漬物といった質素な食事(一汁一菜)をとって寝るという、日常の繰り返しでした。

本稿で取り上げる「すし」「鰻」「天ぷら」は、「ハレの日」「ケの日」のどちらの食べ物といえるでしょうか。

回転寿司チェーンや天丼チェーンの普及により、すしや天ぷらは日常的に食べる人も増えてきました。鰻に関しては、それほど頻繁には口にできないかもしれませんが、機械化などにより価格を抑えた専門店チェーンも登場し、比較的手が届きやすい存在になりつつあります。

しかし、すし・鰻・天ぷらについては、大衆店がある一方で、いずれも熟練の職人による高級店も存在しています。そうした店こそが“本物”であると考える人が多いのも事実です。

そういった意味では、やはり「ハレの日」の食べ物と位置づけても差し支えないのではないでしょうか。