【べらぼう】で又吉直樹が演じる狂歌四天王・宿屋飯盛 〜遊女名を冠した男の素顔と復活劇

大田南畝に学び、狂歌四天王の一人に数えられた狂歌師

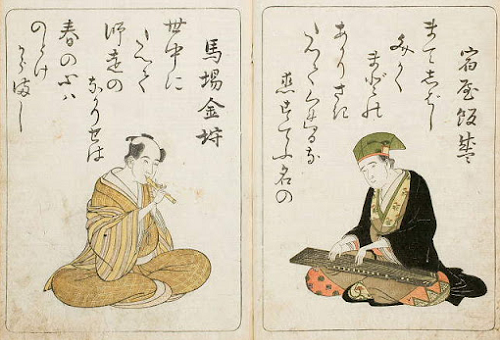

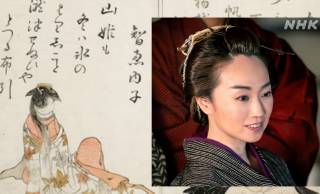

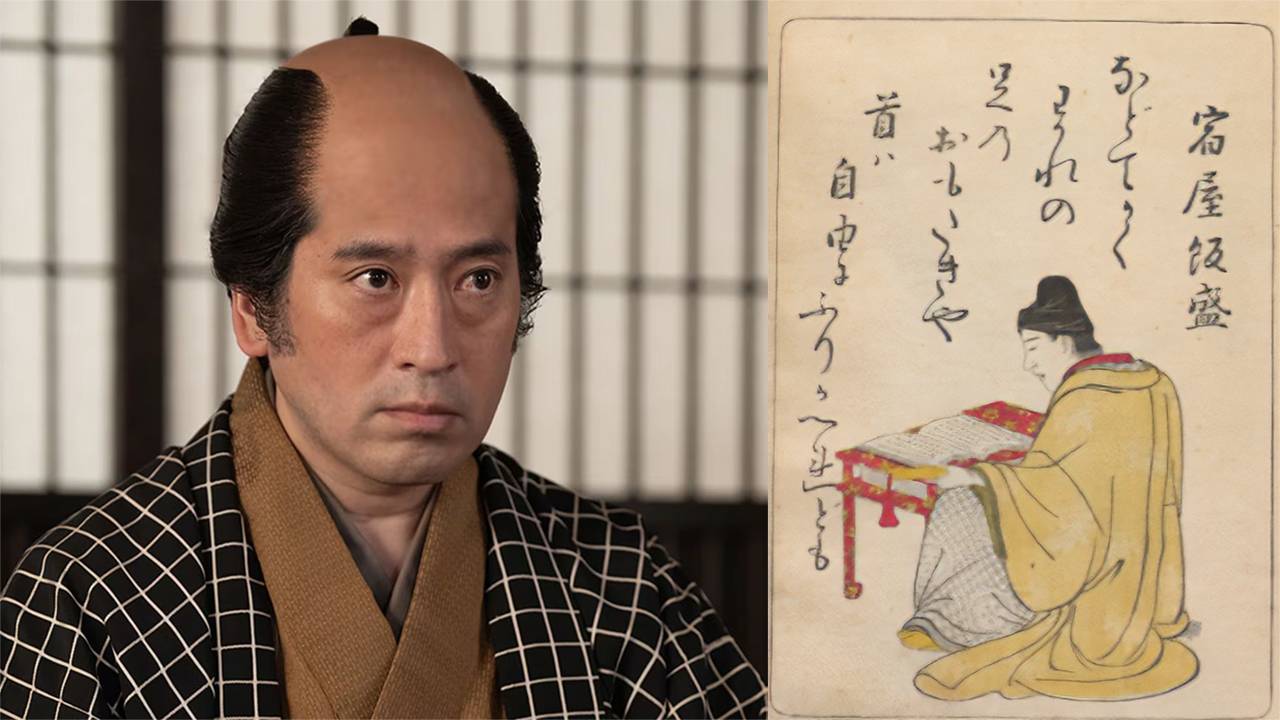

宿屋飯盛(やどやのめしもり)日本橋で宿屋を営んでいたことが狂名の由来とされる。狂歌集の編集・出版で蔦重(横浜流星)と協力し、天明8年には、歌麿(染谷将太)とともに狂歌絵本『画本虫撰(えほんむしえらみ)』を刊行し、狂歌師の地位を不動のものにした。蔦重が亡くなった後、蔦重の墓に碑文を残す。

※NHK公式サイトより。

天明狂歌ブームで多くの狂歌師が活躍した中で、特に優れた4人が狂歌四天王と称されました。

- 鹿都部真顔(しかつべの まがお)

- 銭屋金埒(ぜにやの きんらち)

- 頭光(つぶりの ひかる)

そして今回紹介する宿屋飯盛。果たしてどんな人物だったのか、その生涯をたどってみましょう。

※鹿津部真顔についてはこちらで紹介!

江戸時代に「狂歌四天王」として活躍した鹿津部真顔とはどんな人物だったのか?【大河べらぼう】

宿屋飯盛の生い立ちと名乗り

宿屋飯盛は宝暦3年(1754年)12月14日に江戸で誕生しました。

父親は浮世絵師の石川豊信(いしかわ とよのぶ)。父が旅籠屋(宿屋)を営んでいたことが、後に狂号の由来となります。

本名は糠屋七兵衛(ぬかや しちべゑ)、後に石川五郎兵衛(ごろべゑ)に改めました。

他にも彼は様々な名乗りを用いており、字は子相(しそう)、雅号に六樹園(ろくじゅえん)・五老山人(ごろうさんじん)・逆旅主人(げきりょしゅじん)・蛾術斎(がじゅつさい)など。

※字(あざな)とは中国大陸で、成人男性が実名に代えて用いた通称。当時は中国文化がインテリとされていました。

そして国学者としては石川雅望(まさもち)、狂歌師として宿屋飯盛を名乗ったのです。

ちなみに飯盛とは宿屋で働く非公認の遊女、飯盛女を表します。

関連記事:

飯盛女や湯女が遊女役。幕府公認「吉原遊郭」の強敵だった非公認遊郭「岡場所」とは?

それにしても、こんなにたくさんの名乗りがあって、使い分け切れていたのでしょうか。

※以下「宿屋飯盛」で統一します。

狂歌界の権威に

そんな宿屋飯盛は子供のころから利発だったようで、国学を津村綜庵(つむら そうあん)、漢学を古屋昔陽(ふるや せきよう)に学びました。

狂歌については頭光こと岸文笑(きし ぶんしょう)に学び、のち四方赤良(よもの あから。大田南畝)に学びます。

やがて狂歌の冴えで頭角を現すようになり、頭光たちと狂歌サークル「伯楽連(はくらくれん)」を結成しました。

宿屋飯盛の狂歌は『故混馬鹿集(ここんばかしゅう)』などに入選し、やがて蔦屋重三郎と組んで『古今狂歌袋(ここんきょうかぶくろ)』などの狂歌絵本を出版します。

こうした活動を通して狂歌界の権威を確立し、天明末期には狂歌四天王と称されるようになったのでした。

しかし寛政3年(1791年)には冤罪によって狂歌界から遠ざかってしまいます。