日本最古の悲恋!十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察〜幼馴染みから政治の犠牲に【後編】

今回は3回にわたり奈良市高畑の比賣神社に祀られている飛鳥時代の皇女・十市皇女と、彼女へのひたむきな純愛を貫いた高市皇子について紹介します。

2人は天智天皇から大化の改新事業を引き継ぎ、律令国家としての日本を完成させた天武天皇の長女と長男でした。

しかし壬申の乱では、皮肉にも敵味方に別れ戦うことになってしまいます。

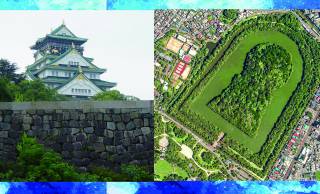

最終回となる[後編]では、2人が眠ると推測されるそれぞれの墳墓についてお話ししましょう。

※【前編】【中編】の記事はこちら

幼馴染みから政治の犠牲に…日本最古の悲恋・十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察【前編】

日本最古の悲恋・十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察!幼馴染みから政治の犠牲に…【中編】

奈良高畑に残る十市皇女の墳墓伝承地

今回は、天武天皇の長女・十市皇女と長男・高市皇子の純愛についてお話ししました。最後に、2人が眠るとされる奥津城(墳墓)を紹介し、本稿のまとめとしたいと思います。

記事の冒頭でも触れたように、十市皇女の墳墓として有力視されているのが、新薬師寺に隣接する比賣神社です。ここにはもともと「比賣塚」と呼ばれる古墳があり、地元では高貴な姫君の墓であるという伝承が残っていました。

また、『日本書紀』に十市皇女が埋葬された地とされる「赤穂」の候補地として近隣の赤穂神社が挙げられることからも、「比賣塚」が十市皇女の墓所である可能性が高いとされ、1981年(昭和56年)、地元住民の尽力によって比賣神社が創建されたのです。

比賣神社は、新薬師寺の鎮守社である南都鏡神社(なんとかがみじんじゃ)の摂社とされています。同神社の祭神は藤原広嗣ですが、十市皇女の母・額田王の父は、宣化天皇系の皇族・鏡王(かがみのおお)であるため、ここに何らかの関係性があるのではと興味を惹かれます。

このほか、奈良県広瀬郡(現・奈良県北葛城郡広陵町)に「赤部(あかべ)」という地名があり、この周辺に十市皇女の墓があるとする説も存在します。

また、彼女の父である天武天皇の陵墓・野口王墓から、高松塚古墳やキトラ古墳、さらにその西に広がるマルコ山古墳や束明神古墳までを含む檜隈(ひのくま)には、大内・安古(おおうち・あこ)と呼ばれる一帯があり、ここを天武系皇族の墳墓地とする見解があり、この地に十市皇女の墓があると推定する説も注目されています。

檜前は、古来より渡来人である東漢氏(やまとのあやうじ)の本拠地であり、おそらく大化の改新以降には、大王家の墓域、いわゆる「聖なるライン(ゾーン)」となりました。したがって、天武天皇の長女である十市の墓がこの地にあったとしても、何ら不思議ではありません。

ただ、どこか控えめな印象を受ける比賣神社は、のちに弘文天皇の漢風諡号を贈られ第39代天皇とされた大友皇子の正妃でありながら、歴史の狭間に消えていった十市の奥津城として、ふさわしい場所であると訪れるたびに筆者は感じてしまうのです。