日本最古の悲恋・十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察!幼馴染みから政治の犠牲に…【中編】

今回は3回にわたり奈良市高畑の比賣神社に祀られている飛鳥時代の皇女・十市皇女と、彼女へのひたむきな純愛を貫いた高市皇子について紹介します。

2人は天智天皇から大化の改新事業を引き継ぎ、律令国家としての日本を完成させた天武天皇の長女と長男でした。

2回目の【中編】は、壬申の乱後に飛鳥に戻った十市皇女の動向とその死。そして、彼女に捧げた高市皇子の挽歌についてお話ししましょう。

【前編】の記事はこちら

幼馴染みから政治の犠牲に…日本最古の悲恋・十市皇女と高市皇子の純愛をさまざまな角度から考察【前編】

失意と傷心の中で訪れた突然の死

大友皇子の自決後、飛鳥に戻った十市皇女ですが、彼女の浄御原宮での動静はあまり記録に残っていません。ただ、『日本書紀』の675(天武4)年2月には、天智天皇の娘で、草壁皇子の正妃である阿閇皇女(あへのひめみこ)とともに、伊勢神宮へ参拝したとの記録があります。

この時、定説通りなら十市は27歳。阿閇は15歳で、伊勢神宮に斎宮として赴任している妹の大伯皇女(大津皇子の同母姉)も15歳でした。

「河上の ゆつ岩群に 草むさず 常にもがもな 常処女にて」(万葉集 巻第1-22)

これは伊勢参拝の時、十市に仕えていた女官の吹黄刀自(ふふきのとじ)が、十市のことを詠んだ歌です。

その意味は、「川の畔の神聖な岩にいつまでも苔が生えないように、わが姫君も、その岩のように変わらず、永久に美しい乙女でいらっしゃってほしい」となります。

27歳といえば、現代ではまだまだ若く感じられますが、平均寿命が30歳に届くかどうかという飛鳥・奈良時代では、決して若くはない年齢なのです。そして皇子を一人出産している十市に対し「永久に美しい“乙女”でいらっしゃってほしい」と述べています。

この歌からは、十市の容姿がただ美しいだけではなく、乙女のような親しみがあり、誰からも愛されるべき人柄であったことが読みとれます。吹黄は、この悲運な皇女の身の上に同情するだけでなく、普段から溢れんばかりの思いやりをもって接していたのでしょう。

十市が幼少の頃から、彼女を溺愛していたといわれる天武ですが、機会があれば再婚をすすめていたのかもしれません。ただ、そのような記録がないところをみると、十市には誰にも嫁ぐ意志はなかったのでしょう。

だからこの伊勢参拝は天武の代参という形をとりながら、天武が十市の傷心を癒すためのものと考えて間違いないでしょう。この時、十市は妹で斎王の大伯と心ゆくまで語りあったと思われます。

そして、その3年後の678(天武7)年4月7日の朝、十市は突然この世を去ります。『日本書記』には「十市皇女、卒然に病発して、宮中に薨せぬ」とだけ記されています。

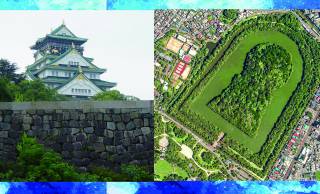

この日、天武は百官を引き連れて、倉橋河の河上に建てた斎宮に出向く日でしたが、十市の死を受けて行幸と斎宮での祭祀を急遽中止しました。そして、彼は、愛娘の死に号泣したと伝わります。そして十市の亡骸は、4月14日に大和の赤穂(あかほ)の地に葬られたのです。