- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

「ヒュ~ドロドロ」っていったい何の音?幽霊を表す定番の表現の数々:2ページ目

2ページ目: 1 2

日本だけの効果音

日本ではこの効果音が定着し、現在では芝居以外でも、お化け屋敷などのアトラクションや、日常会話の中で幽霊を表現する定番の音として使われています。

よって、この「ヒュ~ドロドロ」は日本特有の表現なので、海外ではほぼ通じません。

また「ヒュ~ドロドロ」以外にも、日本人にとって幽霊と言えばコレ! という定番のアイコンはたくさんあります。

例えば、幽霊が頭に白い三角巾を着けているのは仏教に由来する独特の死装束の一つですし、絵画で「幽霊の足を描かない」という描写も定番の表現と言えるでしょう。

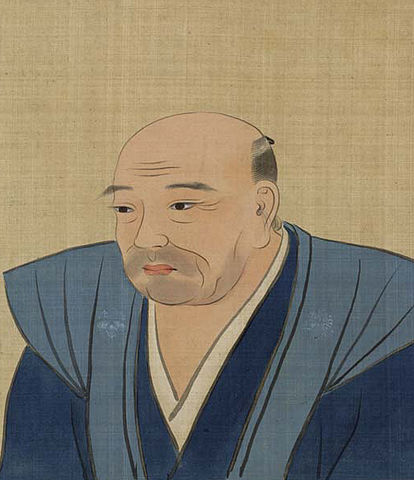

足のない幽霊を初めて描いたのは円山応挙と言われていますが(諸説あり)、「幽霊に足がない」という考え方自体はそれよりも昔からあったようです。

「幽霊」は古い

他にもあります。幽霊は柳の下に現れる、という表現が定着したのも江戸時代でした。当時の奇談集『絵本百物語』に登場する柳女が元になっていると言われています。

また幽霊の定番の台詞「うらめしや」は、「恨めしいなぁ」という意味の台詞ですが、これも日本の幽霊に独特のものですね。

もともと「幽霊」の概念はかなり古く、平安時代後期の文献にはすでに幽霊に関する記述が見られます。しかし、それが絵や彫刻で表現されるようになったのはもっと時代が下ってからです。

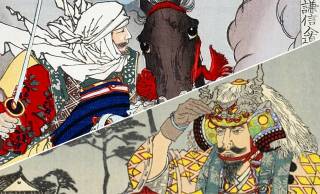

鎌倉時代には「幽霊」ではなくオバケ(今で言う妖怪)の絵がよく描かれていました。その後、室町時代に成立する能で幽霊が登場して一般的になっていき、江戸時代にさらにさまざまな媒体で描かれるようになったことで、幽霊の表現の幅が一気に広がっていったのです。

こちらも合わせてどうぞ

参考資料

和樂web 日本文化の入り口マガジン

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.198「同じ穴の狢(むじな)」って結局なに?むじなの正体と“同じ穴”になった意外な理由

- No.197語源が切なすぎる…湯たんぽの漢字はなぜ「湯湯婆」と書く?由来と歴史をたどる

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】