- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】

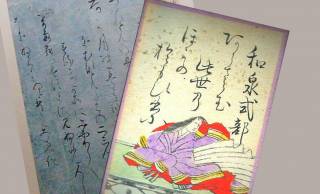

なんと昔は本当に飛び降りた人もいた!?「清水の舞台から飛び降りる」の語源になった信仰とは:2ページ目

2ページ目: 1 2

飛び降りる人が最も多かったのは、平安時代末期から鎌倉時代にかけてのことだといわれています。

当時、人々の間では自らの体を痛めて修行すると往生できるという信仰が流布しており、清水寺で観音様に願いをかけた後、実際に舞台から身を投げるものが多かったといいます。願いがかなうときは怪我をすることもなく、たとえ命を落としても成仏できると信じられていたようです。

江戸時代になっても、病気の治癒や恋の成就などを願かけし、身投げする人が少なくなかったようですが、明治時代に入ると危険におもった寺院関係者によって柵が取り付けられ、僧侶が見張りに立つようになったそうです。結果、身投げ行為もおさまり言葉だけが言い伝えられるようになったそうです。

ちなみに、清水寺の舞台は地上まで13メートル、高層ビルの五階に相当する高さ。願掛けのためとはいえ、本当に清水の舞台から飛び降りるのは、よく考えたほうがよさそうです。

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.196「ポン酢」の“ポン”はどういう意味?実は日本語ではなく語源はオランダ語にあった

- No.195隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

- No.194大田区はなぜ「太」田区じゃないの?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【前編】

- No.193一番槍、抜け駆け などなど…現代でも使われている”武士の文化”に由来する言葉をご紹介

- No.192かつては”幻の豆”と呼ばれていた山形名物「だだちゃ豆」はなぜ ”だだちゃ” と呼ぶの?