- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

江戸時代と灯り…あんどんが「行灯」という漢字になったのはなぜ?

江戸の夜を照らしたもの

爽やかな秋晴れが続いて朝晩も涼しくなってくると、日の入りも早くなってきます。様々な照明器具がある現代では、夜でも明るく過ごせます。電灯はもちろん、石油ランプもない江戸時代。人々は何を灯りにして過ごしていたのでしょうか?

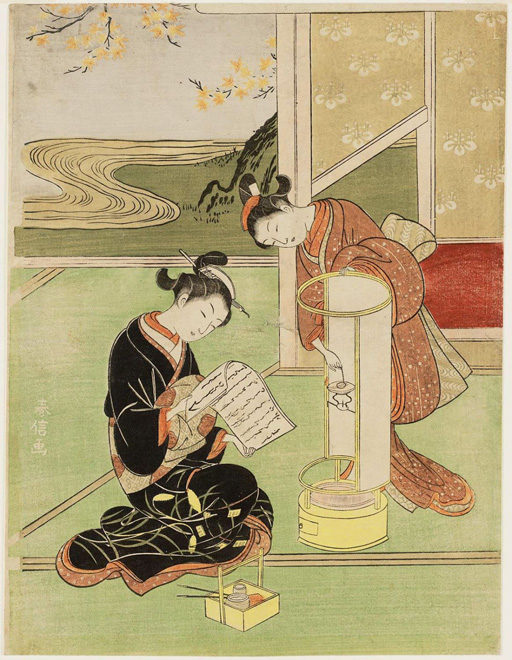

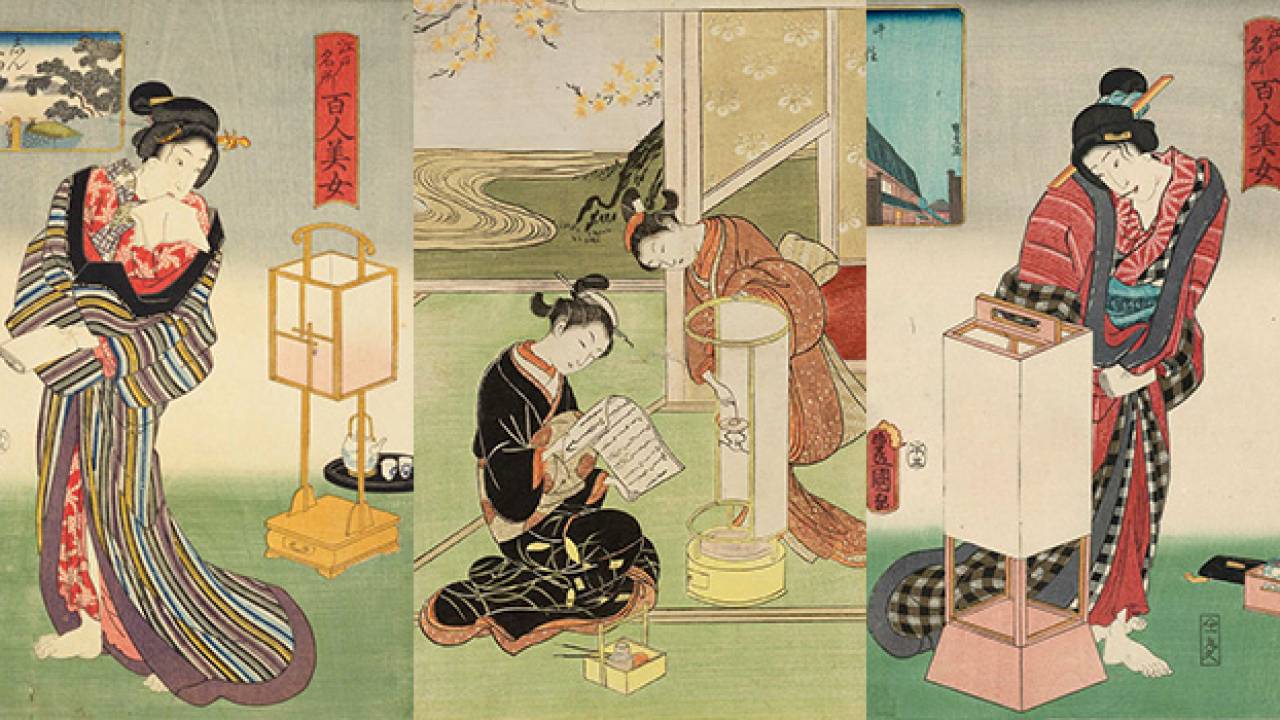

江戸の人々の夜を照らしたものの一つが行灯。行灯とは、油皿に灯芯を浸して火をつけ、障子紙を張った枠で覆ったもの。浮世絵にも数多く登場しています。

油売りや灯芯売りが活躍

当時は、入手しやすい油を灯火用に使っていたそう。エゴマのタネを絞った荏の油や菜種油などの植物油を使ったり、鯨油(げいゆ)やイワシを絞った魚油を使うこともありました。魚油は、臭いがかなりきつかったそうですが、なんせお値段が植物油の半分以下だったので、低所得の庶民に重宝されました。

明かりのもととなる油の調達先は、道行く油売りでした。油売りは担いでいる桶から油さしに油を移し、さらに客が持ってきた容器に入れるので、しずくがきれるまで時間がかかったのだとか。油を移し替える間、油売りは客と世間話をしていたため怠けているように見えたことから、油を売るという言葉ができたのです。

油売りとはまた別に、灯芯売りもいました。灯心とは、明かりを灯すために燃やす芯のこと。灯芯には紙をよったこよりや木綿の糸のほかに、藺(い)といういぐさ科の植物の髄も使われたようです。灯芯草という別名もある藺はとても軽く、ダントツで安かったので庶民にとっても魅力的だったでしょう。灯芯売りはかなりの量を束ねて担いでいたとか。

2ページ目 あんどんはを漢字で書くとき、どうして「行灯」なの?

ページ: 1 2

バックナンバー

- No.165江戸のインフラは先進国レベル!近代化に出遅れたはずの江戸時代、実は産業技術の高さにペリーも驚いていた

- No.164猫のノミ取りついでに売春?少年との性愛「陰間茶屋」には女性客も!江戸時代の買春システム【後編】

- No.163好きな男に大金を貢ぐ!江戸時代の買春システム「役者買い」に大奥の女中も病みつきに【前編】

- No.162江戸時代のレンタル屋はなんと「ふんどし」も貸していた!質屋では汚れたふんどしで金借りOK

- No.161「江戸時代は平和」だって?そんなの大間違い!現代に通じる悪党らの卑劣な詐欺事件【後編】