江戸時代、女性はなぜここまで虐げられた?吉原遊女の実態をジェンダー史で読み解く

庶民の女性は暗黒時代

前編では、ジェンダー史学の視点によって、「大奥」をはじめとする歴史上の女性たちの隠れた活躍が掘り起こされていることを解説しました。

江戸時代の「大奥」は権力の中枢。日本史に埋もれた女性たちの政治力とは?【ジェンダー史学】

ジェンダー史学の視点皆さんは、ジェンダー史学というジャンルをご存じでしょうか。ジェンダーとは社会的・文化的な性差という意味で、このテーマは今や、政治・経済・文化、あらゆる分野の焦点と言えま…

後編では、こうした女性たちが明治時代以降に歴史の表舞台から消えていった経緯や、ジェンダー史学を学ぶ上で避けて通れない性売買について触れていきます。

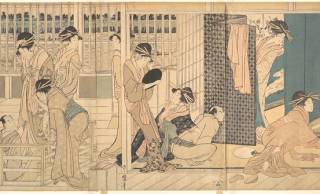

江戸時代の政治の世界では「大奥」が意外なほど活躍していたことを前編で説明しましたが、一方で庶民の世界では、女性たちの地位は著しく低下していました。

なぜなら、近世は儒教道徳が庶民に広く浸透した時代で、「女性は生家では父に従い、嫁いでは夫に従い、夫の死後は子に従う」という三従の教えなどがありました。

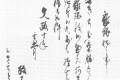

また、江戸中期に普及した女子教訓書『女大学』(作者不明)は夫への絶対服従を説く書でもあります。

江戸幕府は寺請を戸籍として利用し、その単位を「家」とします。代表者は家父長の男性で、女性は家父長に従属し、掃除、内職など家庭内の仕事をする存在と位置づけられました。

女性は、中世には認められていた家督や財産の相続も許されなくなります。娘しかいない家では婿取りが必須となりました。

離婚についても、離婚の権利があるのは夫だけ。しかもその際には夫が妻に再婚を許可する「三行半」という文書を作る慣習もありました。

「別れたい」と願う女性側には不利で、このため三年間在寺すれば離婚できる縁切寺に駆け込む女性も多かったといいます。

寺に逃げるしかない!江戸時代、自ら離婚できない女性を救済した”縁切り寺”とも呼ばれた「駆け込み寺」の仕組み

江戸時代の女性には離婚権がありませんでした。そのため、妻が離婚したいと思っても非常に難しい時代だったのです。武家時代の封建制度では、男尊女卑の風習が濃かったのでしょう。しかし、そんな妻たちを…

縁切り寺という強硬手段!妻からの離婚はかなり難しかった江戸時代の離婚事情

江戸時代、結婚するときはとくに婚姻届を提出する必要もなく、気軽に夫婦になることができましたが、離婚するのは大変でした。幕府の法によって、離婚する際には離縁状が必要だと定められていたからです。も…

女性の庶民にとっては、暗黒時代だったと言えるでしょう。

また明治維新後は、政治の表舞台からも女性が排除されました。明治憲法では、欧米に倣って女性の参政権を認めず、また皇位を男子に限る皇室典範も定められます。

女性の参政権が認められたのは昭和20年(1945)のことです。