江戸時代の「大奥」は権力の中枢。日本史に埋もれた女性たちの政治力とは?【ジェンダー史学】

ジェンダー史学の視点

皆さんは、ジェンダー史学というジャンルをご存じでしょうか。

ジェンダーとは社会的・文化的な性差という意味で、このテーマは今や、政治・経済・文化、あらゆる分野の焦点と言えます。今回はそうした観点からの日本史の解釈について前編・後編に分けて解説します。

ジェンダー史学は、男女という性差が歴史上どのように区分され、いかに社会が作られていったかを考察するものです。

これはいわば、男性中心の歴史認識に対する別の視点からの見方と言えるでしょう。

この学問の潮流はおおむね1980年代から始まり、従来関心が寄せられていなかった歴史上の女性の実態を明らかにする動きが中心です。新たな視野を開く刺激的なジャンルです。

ジェンダー史学は高校教育にも反映され、教科書の中にはジェンダーや女性の平等化を取り上げる教科書も出てきました。

日本の女性は社会全般にいかに参画してきたのでしょうか。ここでは、近世にスポットを当ててみましょう。

変わる「大奥」のイメージ

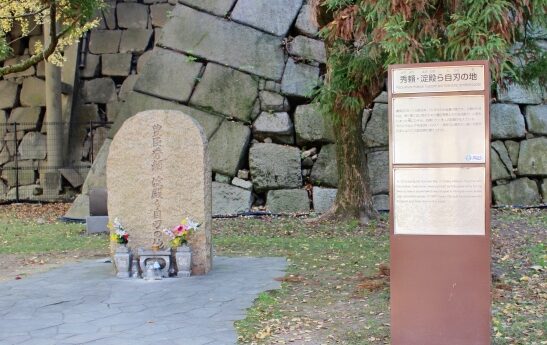

安土桃山時代は北政所と淀殿が豊臣政権で重きをなし、大坂の陣では徳川・豊臣間で、家康の側室である阿茶局や常高院らが重要な和議交渉を担っています。

特に江戸時代でポイントとなるのは、将軍家の大奥の存在でしょう。

江戸城の構造は大きく「表」と「奥」に分かれます。「表」は幕府の政治と儀式の場であり、「奥」(中奥・大奥)は将軍と家族の日常生活の場です。

大奥は御台所すなわち正妻、それから側室、そして2000~3000人もの奥女中が暮らしていました。

従来の政治研究では老中体制の「表」が中心で、大奥は表の政治とは隔絶された女の園とみるのが一般的でした。

しかし、日本近世史の研究者により、最近は、大奥の政治的役割が高く評価されるようになってきています。

まず、大奥は完全な男子禁制ではなく、事務・管理を担う御広敷という男性役人も常駐していました。

また大奥(諸大名の「奥」も含む)は継承者の出産・養育のほか、諸大名や公家と儀礼、贈答などを通じて深く交流していたのです。

大奥の中心人物は将軍と極めて近しい関係にあるため、諸大名は表のルートと併せて、「内証」と呼ばれる私的なルートで大奥を活用し、人事・政治に働きかけてもいます。また、奥女中を利用する場合も多かったようです。

こうした状況を受けて、寛文十年(1670)には奥女中の内証ルートを抑制するルールである「奥方法度」が制定されましたが、効果は限定的でした。

このルールの存在は、図らずも「奥」の存在感の大きさを示すものであり、その力の大きさがどれほどのものだったのかを証明していると言えるでしょう。