「べらぼう」なぜ蔦屋重三郎は江戸・日本橋への進出に憧れたのか?魚河岸が作った経済インフラの全貌

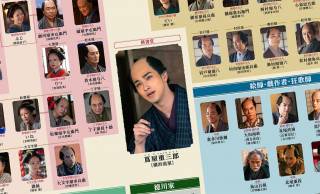

大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』25話で念願の「日本橋」に進出を果たした蔦屋重三郎(横浜流星)。

「べらぼう」蔦重の結婚に複雑な歌麿、笑った鶴屋、忘八の涙…圧巻の展開だった6月29日放送の解説!

吉原の書店として数々のヒットを連発した耕書堂をして、なお憧れの存在であった日本橋とはいかなる場所であったのか、その繁栄の礎であった魚河岸に焦点をあて、ご紹介しましょう。

江戸湾からの水路と五街道の起点となる

1590(天正18)年、豊臣秀吉は関東の雄・北条氏を滅ぼし、ついに天下統一を果たしました。天下人となった秀吉は、徳川家康に対し、本領である三河・遠江・駿河・甲斐・信濃から、伊豆・相模・武蔵・上野・上総・下総といった旧北条領への国替えを命じます。

家康にとって、先祖伝来の地・三河を手放すことは痛恨の極みであったに違いありません。しかし、この国替えは従来の約130万石から約250万石への大幅な加増でもありました。家康に無理難題ともいえる転封を強いる一方で、それを補って余りある恩賞を与える――このあたりに、秀吉の策士としての巧妙さがうかがえます。

ともあれ、江戸に入った徳川家康は、新たな居城となる江戸城の拡張・整備とともに、大規模な都市建設に着手しました。そして1603年(慶長8年)に江戸幕府を開くと、全国の大名を総動員して、江戸の町は“将軍のお膝元”にふさわしい都市へと整えられていきました。

さて、江戸幕府による急ピッチな都市開発には、多くの労働者と大量の物資を運ぶ手段が必要となります。そこで幕府は、江戸と地方を結ぶ街道の整備を進めるとともに、町中に水路を張り巡らせました。

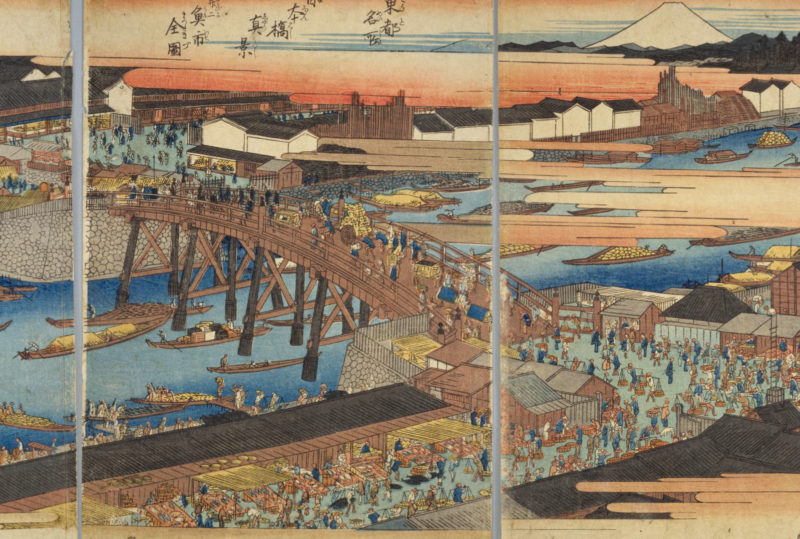

その両方の要所とされたのが、早くから町人地として開発された日本橋でした。ここに、江戸城の外堀と隅田川の河口を結ぶ水路――日本橋川に橋が架けられます。つまり海と通じる水路を整備し、全国からの物資が船で江戸市中に入ってくるようにしたのです。これが、日本橋の始まりです。

海に面した商業地にはいくつもの運河や河岸が設けられ、なかでも日本橋川・京橋川・三十間堀・八丁堀の河岸は「水運の大動脈」といわれる要路となりました。

また日本橋は、江戸と地方を結ぶ五街道――東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道――のすべての起点とされました。

物流の拠点となった日本橋には、魚市場として発展した魚河岸や米河岸なども設置されます。さらに、都市建設に必要な木材をはじめ、さまざまな物資がこの地に集中し、江戸市中の各所へと運ばれていきました。

このようなインフラの整備により、日本橋は大いに賑わいます。通りの両側には「三井越後屋呉服店(のちの三越)」や「白木屋(のちの東急百貨店)」のような大型商店をはじめ、堂々とした構えの店が次々と軒を連ね、日本経済の中心として発展していきました。

まさに、日本橋は江戸で最も賑わい、活気にあふれた町だったのです。