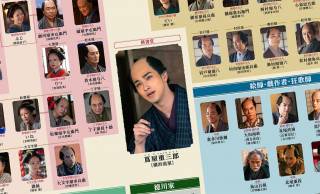

「べらぼう」蔦重の結婚に複雑な歌麿、笑った鶴屋、忘八の涙…圧巻の展開だった6月29日放送の解説!

蔦重(横浜流星)から田沼意知(宮沢氷魚)に乗り換え、身請けして欲しい一心で蝦夷地抜荷の間者ごっこを遂行してきた誰袖(福原遥)。

しかし色(パートナー)と思っているのは誰袖だけで、意知は責務としか思っていないのかも……そんな時に、袖に寄する恋の狂歌が贈られました。

西行は 花の下にて 死なんとか

雲助袖の 下にて死にたし

【歌意】かつて西行法師は桜の下で死んだというが、私(雲助)はあなた(誰袖)の下で死にたいものだ。

初めて心が通じた二人ですが、誰袖に思いを寄せる松前廣年(ひょうろく)や、かつて彼女に入れ込んでいた土山宗次郎(栁俊太郎)との関係も気になるところです。

いっぽう日本橋では天明大噴火の復興作業を通じて蔦重が大はしゃぎ。無鉄砲なようでいながら巧みに人心をつかみ、すっかり日本橋に溶け込んでしまいました。

そんな蔦重の器量を見込んで「商いだけの関係なら」ということで陶朱公の女房となった=蔦重と結婚する丸屋のてい(橋本愛)。婚礼の席へやってきた鶴屋喜右衛門(風間俊介)から蔦屋の暖簾を贈られ、まさに灰降って地固まったようです。

しかし天明大噴火の恐ろしさは、まだまだこれから……それではNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」第25回放送「灰の雨降る日本橋」気になるトピックを振り返っていきましょう!

蔦重は「恵みの灰」と言うけれど……火山灰の恐ろしさ

天明3年(1783年)4月9日に最初の噴火が起こり、約3ヶ月にわたって断続的な鳴動や噴火を繰り返した浅間山の噴火(天明大噴火)。

江戸では7月6日の暮れから戸や障子が震え、辺りは薄暗く、9日の夜まで降灰が続いたと言います。

劇中では少し灰が積もった程度で済んでいますが、現地付近では死者1,624名/流失家屋1,151戸/焼失家屋51戸/倒壊家屋130余戸という甚大な被害が生じました。

江戸からほどちかい武蔵国金町村(東京都葛飾区)では、江戸川上流から人畜の死骸や破壊された家財などが流れる様子が記録されています。

ちなみに劇中では言及しきれませんでしたが、火山灰にふれたり吸い込んだりすると炎症を起こしたり呼吸器をやられたりするため、厳重な備えが必要です。

他にも屋根の火山灰が雨に濡れると、厚さによっては重みで家屋がつぶれてしまうこともあると言います。

天明大噴火における現地の惨状については、別の機会に紹介してまいりましょう。