立売堀、水走、中百舌鳥…読めますか?大阪の読みづらい地名に隠された歴史の裏話【後編】

前回の記事で、大阪の難読地名の由来や雑学をご紹介しました。

放出、杭全、喜連…読めますか?大阪の読みづらい地名に隠された歴史の裏話【前編】

2025年、万博開催に湧く「大阪」。「夢洲(ゆめしま)」「枚方(ひらかた)」など、大阪や周辺の地域出身でなければ、なかなか読めないような難しい地名が大阪には多いですよね。今回の記事では、歴史と…

歴史的な事象が関わっている地名も多く、今回の記事でも引き続き興味深い由来を持った大阪の難読地名をいくつかご紹介していきたいと思います。なかには、大阪府民でも頭を抱えてしまうような、とっても難しい地名もありますよ。

「立売堀(いたちぼり)」は漢字も変化した

大阪府大阪市西区には、「立売堀(いたちぼり)」という町名があります。「立」や「掘」はなんとなく読めそうですが、「売」という字が使われているのはとても不思議ですよね。この地名にも歴史的事象が関係しているのですが、実は最初は別の漢字が使われていました。

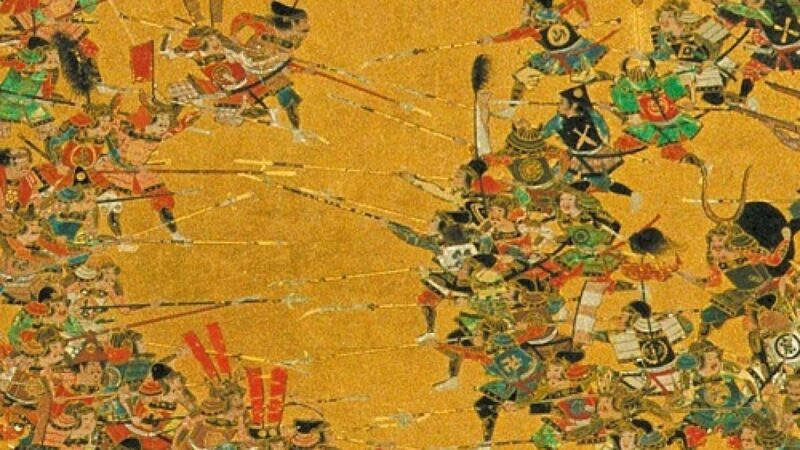

地名の由来は諸説あります。たとえば、『摂津名所図会大成』によると、大坂冬の陣・夏の陣のときに、伊達氏がこの付近に堀をつくって陣地を構えており、その跡を掘り足して川としたことから、初めは「伊達堀(だてぼり)」と呼んでいました。

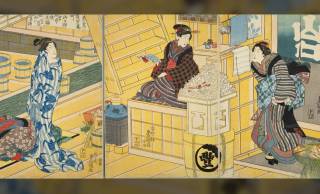

しかし、次第に「伊達」を「いたち」と読むようになり、後に沿岸で材木の立売(たちうり)が許可され、地名の漢字が「立売堀」と改められたのですが、読みかたは今まで通り「いたちぼり」としていた、という説です。

ほかにも、元和(1615年~1624年)の時代に、土佐藩が幕府の許可を得てこのあたりに材木市場を開き、材木の立ち売り(お客さんが見やすいように材木を立てかけて売る)を行ったことが由来、という説です。

ページ: 1 2