実は「敗者」が日本を動かした!旧幕臣が支えた明治政府、重用された名もなきノンキャリア組の実態【後編】

【前編】では、明治政府の運営は「敗者」であるはずの旧幕臣たちによって支えられていた部分が大きかったことを説明しました。

実は”敗者の旧幕臣”が支えていた明治政府!能力の高さから重用された名もなきノンキャリア組の実態に迫る【前編】

【後編】では、実際に明治政府で活躍した旧幕臣にはどのような人がいたのか、またそうした中でいわゆる「ノンキャリア」の人々はどうなったのかについて見ていきましょう。

旧幕臣で、明治政府運営に携わったことで有名な人物としては、例えば以下のような名前が挙げられます。

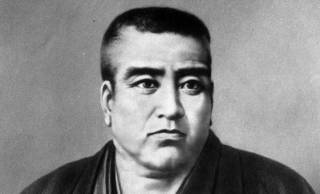

・勝海舟=咸臨丸で渡米後、幕府の海軍操練所を設立して軍艦奉行になる。維新後は海軍卿に就任した。

・榎本武揚=箱館戦争の幕府側首脳。維新後は開拓使を采配していた黒田清隆らに認められ、後に対露交渉の全権を担った。

・大鳥圭介=箱館戦争で降伏し、赦免後は開拓使などに奉職。幕府陸軍の近代化に尽力した。日清戦争時には外交工作を担当した。

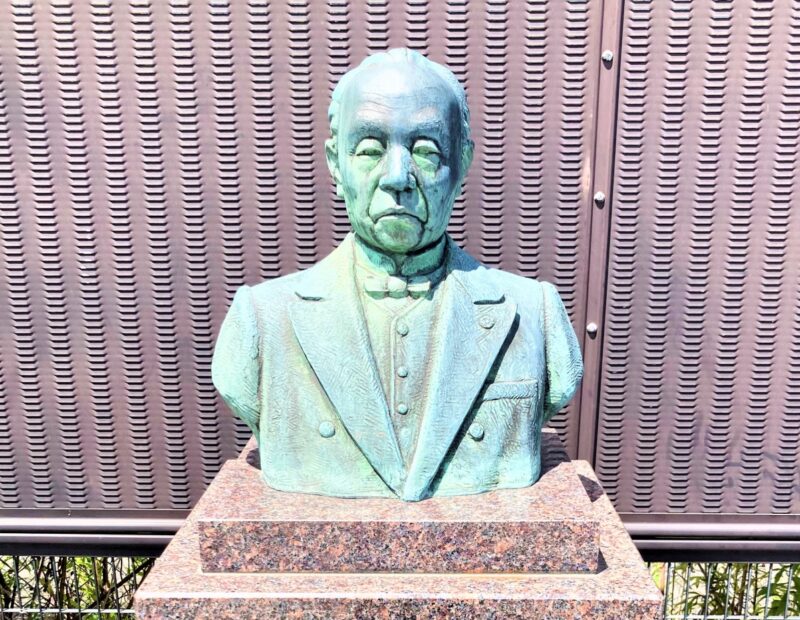

・前島密=維新後、英国の郵便事業を視察して郵便ポストや切手制度などを導入し「郵便の父」と呼ばれる。

・西周=幕命でオランダ留学し哲学を学ぶ。後に陸軍省などに勤め、文明開化の啓発団体「明六社」の創設に参加した。

ノンキャリアが支えた草創期

有力な旗本出身で、新政府でも要職に登用された旧幕臣はいわば「キャリア」であり、新政府を実務で支えた無名の人々は「ノンキャリア」であるわけですが、最近は、こうしたノンキャリアに位置づけられる人の維新後の足跡と功績が最近は注目されています。

例えば江戸時代に蝦夷地(北海道)の支配と警備を担当した箱館(函館)奉行所には、小禄の旗本・御家人がいました。

幕府軍と新政府軍の最後の戦いとなる箱館戦争を経て、新政府の統治機関となった開拓使にも多くの中・下級の旧幕臣が実務官僚として再任用されています。

そこには、北海道の行政機能を維持する目的があったのです。

興味深いのは、明治10年前後、箱館奉行所関係者が大量退職したことです。これはおそらく官僚機構が確立したことを示しています。

明治5年以降、開拓使を含め、新政府の各機関は職員養成制度を完備しました。これにより、無名の旧幕臣と江戸時代以来の世襲に頼る必要がなくなったのでしょう。

維新の改革が軌道に乗るにつれ、行政機能を維持する目的のノンキャリアではなく、近代化政策の推進に必要なキャリアの旧幕臣が選ばれるようになったのです。

キャリアの旧幕臣には後世に名を残す者も多いですが、維新の草創期を支えた、こうした無名の旧幕臣の存在も多かったのです。

「二君に仕えず」の建前

ちなみに、こうした旧幕臣は、本来は「敵」であるはずの明治新政府に仕えることについてどう思っていたのでしょうか。

自分自身も旧幕臣だった福沢諭吉が、かつては幕府の要職にありながら新政府の高官に就いた勝海舟や榎本武揚のような人物を「我慢の説」で批判したのは有名です。

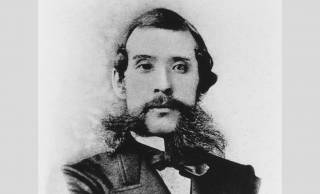

ここでは渋沢栄一の例を見てみましょう。

渋沢は武士ではなく、藍の生産を手がけた血洗島(埼玉県深谷市)の農家の出身です。尊王攘夷思想の影響も受けましたが、後に郷里を出て一橋慶喜に仕えました。

慶喜の15代将軍就任によって幕臣となり、幕府のパリ使節団にも参加。維新後は静岡藩を経て、新政府の招きで民部省・大蔵省で国づくりに関わったのはご存じの通りです。

そして官僚を辞した後は、民間経済人として企業の創設・育成に尽力しました。

こうした経歴について、渋沢は晩年こう回想しています。

「新政府は薩長の政府だからこれに仕へる事は二君に仕へる事に外ならぬと云ふやうな考を持つて居つた人もあつた。(中略)けれども十中八九の人々は、新政府にいい地位を得度いとの望を抱いてをつたやうに思ふ」。

渋沢の指摘通り「武士は二君に仕えず」という建前に揺れながら、旧幕臣は維新の世にそれぞれの道を歩んでいたのです。

参考資料:

中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC