【べらぼう】なんと実在の人物だった半次郎(六平直政)!”つるべ蕎麦”は吉原名物として有名だった

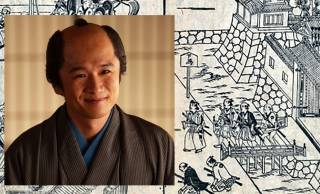

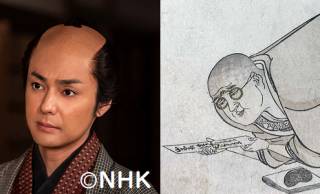

◆半次郎/六平直政

はんじろう/むさか・なおまさ蔦屋向かいの“つるべ蕎麦(そば)”の主

五十間道、茶屋・蔦屋の向かいにある蕎麦屋“つるべ蕎麦”の主。幼いころから蔦重(横浜流星)や次郎兵衛(中村 蒼)を見守ってきた。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

吉原遊郭の五十間道でつるべ蕎麦を営む半次郎。蔦重たちの活躍を間近で見守る名脇役の一人として、視聴者から人気があります。

そんな半次郎ですが、創作キャラだと思っていたら実在の人物でした。今回は半次郎のモデルとなった増田屋半次郎(ましだや はんじろう)について、どんな人物だったのか見ていきましょう。

※「べらぼう」に関連するオススメ記事

「べらぼう」今さら聞けない…実在した人物で蔦重の養父・駿河屋市右衛門(高橋克実)とは何者なのか?

釣瓶(つるべ)蕎麦の歴史

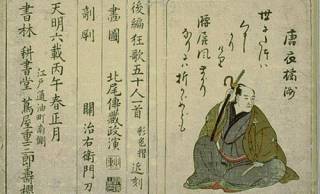

劇中で半次郎が営んでいる釣瓶蕎麦は、彼が初代ではありません。

釣瓶蕎麦を開業したのは若松屋幸助(わかまつや こうすけ)。彼が出前の器に釣瓶を用いたことから、釣瓶蕎麦と呼ばれるようになりました。

そんな釣瓶蕎麦を明和4年(1767年)ごろに増田屋次郎介(じろすけ)が継ぎ、やがて半次郎が継いだのです。

明和7年(1770年)に出版された洒落本『遊子方言(ゆうしほうげん。作:田舎老人多田爺)』にも釣瓶蕎麦が登場しています。

また明和9年(1772年)には吉原遊廓の伏見町にも増田屋清吉(せいきち)という者が釣瓶蕎麦を営んでいました。この清吉は半次郎の一族なのか、それとも暖簾分けしてもらったのでしょうか。

天明年間(1781~1789年)に出版された『江戸見物道知辺(えどけんぶつのみちしるべ)』では、釣瓶蕎麦が砂場蕎麦(黒船町)・正直蕎麦(駒形)・東向庵(鎌倉河岸)・福山蕎麦(堺町)に並ぶ江戸の名店として紹介されています。

吉原細見でも吉原名物の一つ(※)として紹介されており、また吉原遊郭へ入る待ち合わせ場所として、川柳にも詠まれました。

乗りつけは つるべそば(辺 り)へおろし

【歌意】駕籠で乗りつけたお客は、みんな釣瓶蕎麦あたりで下りる。

そば屋の(ま え)で客みんな 下乗(げじょう)なり

【歌意】釣瓶蕎麦の前まで来たら、お客はみんな乗り物を下りる。

(※)ほか吉原名物として、袖の梅(丸薬)・巻煎餅(菓子)・吉原細見・甘露梅(菓子)・最中の月(菓子)・山屋豆腐(食品)があります。

やがて半次郎は天明3年(1783年)に増田屋半四郎(はんしろう)と交代。そして天明5年(1785年)の吉原細見では増田屋の名前が削られ、以後見られなくなりました。

こうして釣瓶蕎麦は廃業、その店舗は隣の兵庫屋藤介(ひょうごや とうすけ)に買い取られたようです。

釣瓶蕎麦を引退後、そして廃業後の半次郎がどのような余生を送ったのか、詳しいことは分かっていません。

2ページ目 釣瓶蕎麦の歴史 〜 現代の増田屋とはどんな関係?