「遊女=身体を売る」ではなかった!遊女のルーツが登場する記録はなんと奈良時代「万葉集」にまで遡る

遊女のルーツ、知ってる?

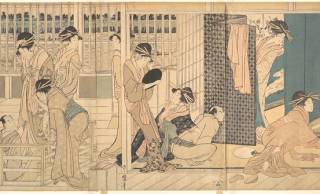

その豪華な衣装と艶やかな雰囲気で、大河ドラマ「べらぼう」でもスポットを浴び注目されている、吉原の「花魁」をはじめとする遊女たち。彼女たちが歴史の中に初めて登場したのはいつで、彼女たちがどんな存在だったのか、ご存知ですか?

実は世界的に「売春」は、女性の最も古くから存在する職業として知られています。日本の遊女も例外ではなく、最初に遊女が登場した記録は『万葉集』にまで遡ります。

※あわせて読みたい記事

マブダチの「マブ」は遊郭の文化に由来!?マブダチとは一体どんな関係なのか?【大河ドラマべらぼう】

友人の中でも、特に親しい者について「マブダチ」と呼ぶことがあります。子供のころにこれを聞いて「眩(マブ)しいくらいに光り輝く友達(ともダチ)関係」だからマブダチなのかな、程度に思っていました。…

「べらぼう」吉原遊郭を仕切る楼主(忘八)は差別対象!なかには自殺してしまった楼主も…

現在、NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう」では、まもなく日本橋編が本格的に動き出しますが、初回からこれまで放送されてきた吉原編では、吉原遊廓で働く人々の人間模様のリアルな描写が話題にもなりました。…

最初の「遊女」は『万葉集』の「遊行女婦(あそびめ)」「宇加礼女(うかれめ)」

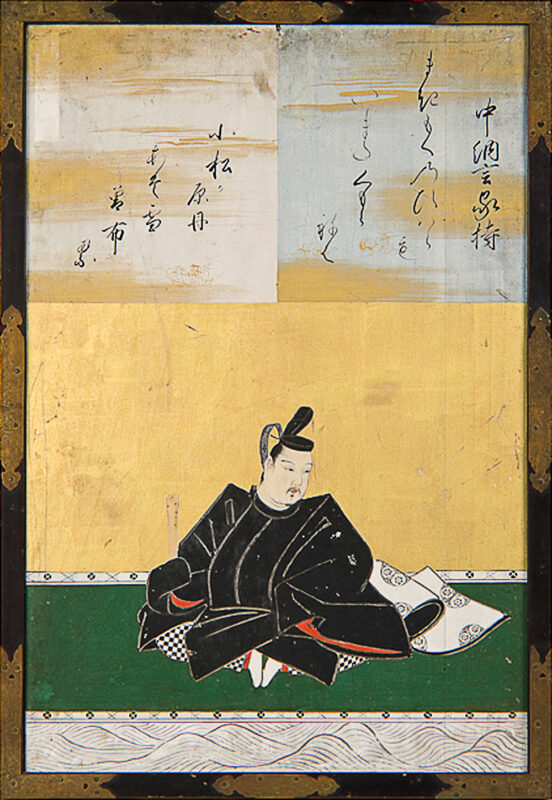

遊女が初めて登場する日本の書物は『万葉集』。

「遊行女婦(あそびめ)」と呼ばれる5人の女性たちが、地方に赴任した貴族の宴席に招かれ、歌を詠んだり踊りを踊ったりして見せたということが書かれています。

また有名な歌人である大伴家持は、越中(富山県)に赴任していた頃の部下が単身赴任の寂しさに耐えかねたのか、佐夫流児(さぶるこ)なる女性を現地妻とし、なんと!彼女の家から出勤していると地域の人々の物笑いになっていたことを受け、彼に

里人の見る目恥づかし佐夫流児(さぶるこ)にさどわす君が宮出後風(みやでしりぶり)

(里の人から見ても、佐夫流児に惑わされている君の出勤する後ろ姿は恥ずかしいものだ)

という歌を贈っています。

佐夫流児という女性は、遊行女婦です。家持の部下ほど遊行女婦に入れあげる人がどのくらいいたかは定かではありませんが、地方へ単身赴任した貴族の男性と遊行女婦が肉体関係を持つこと自体は、決して珍しいことではありませんでした。

遊行女婦が「そういった行為」をする女性であるということは、広く認識されていたのです。

ページ: 1 2