「べらぼう」吉原遊郭を仕切る楼主(忘八)は差別対象!なかには自殺してしまった楼主も…

現在、NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう」では、まもなく日本橋編が本格的に動き出しますが、初回からこれまで放送されてきた吉原編では、吉原遊廓で働く人々の人間模様のリアルな描写が話題にもなりました。

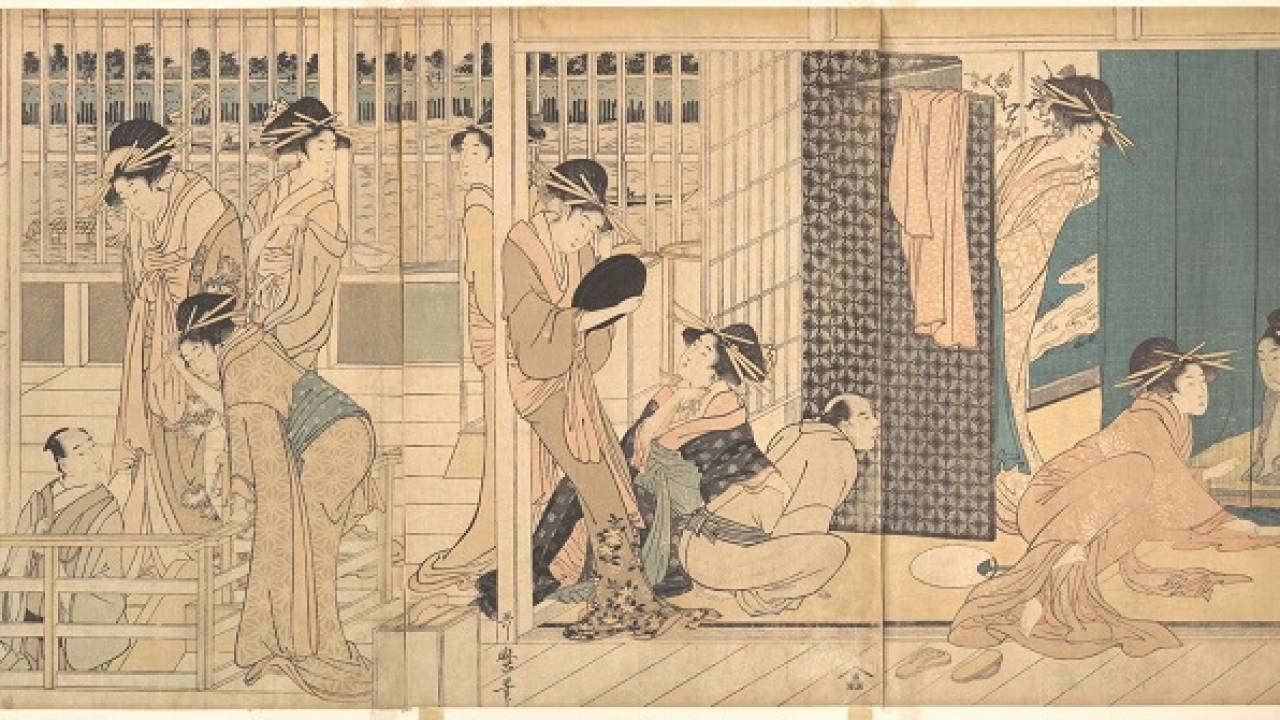

江戸時代、遊郭で働いていた遊女たちは、年季を勤め上げて借金を返済し終わったら普通に結婚していたことがあります。この事実に驚いたのは、当時 日本にやってきた外国人達です。彼らの国では娼婦から足を洗っても家庭に入ることはあり得ませんでした。

年季が明ければ普通に結婚していた事実からもわかる通り、江戸時代の遊女たちは差別されるべき対象ではなかったのです。

「べらぼう」では、遊女、花魁のほか、遊郭の経営者陣にもフォーカスされたストーリー展開も魅力的で、「べらぼう」を見て初めて「忘八(ぼうはち)」という言葉を知った人も少なくないでしょう。

「大河べらぼう」にも登場!遊女屋の主人「忘八」が忘れた“八つの徳“とは?詳しく紹介

江戸時代、遊女屋を経営していた主人を「忘八(ぼうはち)」と言いました。これは人として大切な八つの徳を忘れ去ったことに由来します。八つの徳とは仁(じん)・義(ぎ)・礼(れい)・智(ち)・…

遊女たちとは違い、”忘八”として生きる楼主たちは、「べらぼう」でも描かれている通り、当時は差別の対象になっていました。なかには差別される経験が身に染みて自殺してしまった楼主もいたとか。

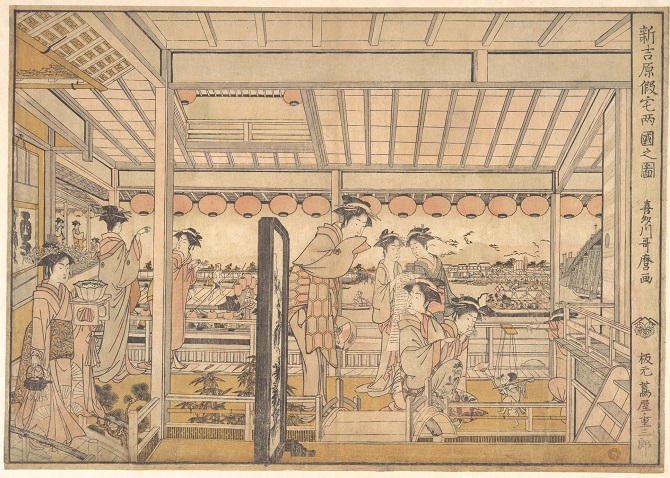

江戸時代、遊女は流行の最先端だったので、一般の女性たちから注目されていました。

人気の遊女になると歌舞伎で演じられたり浮世絵に描かれたりするようになるので、遊郭にかかわりのない市民でも彼女たちの存在は身近だったのです。

実際に人気遊女・勝山から発信されて流行となり、既婚女性が結う定番の女髷になった「勝山髷」という髪形もあります。このように、流行の発信地としての役割を担っていた遊女は注目の的だったのです。

ページ: 1 2