「べらぼう」蔦重vs鶴屋の笑顔に視聴者震撼!そもそも狂歌とは?ほか…史実をもとに5月25日放送回を解説

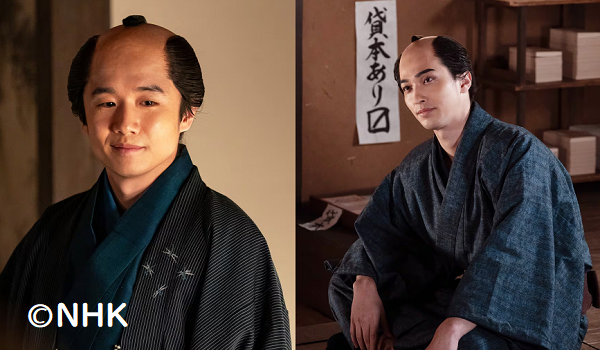

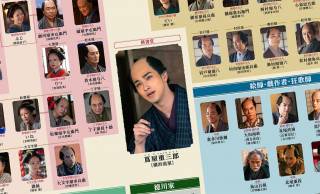

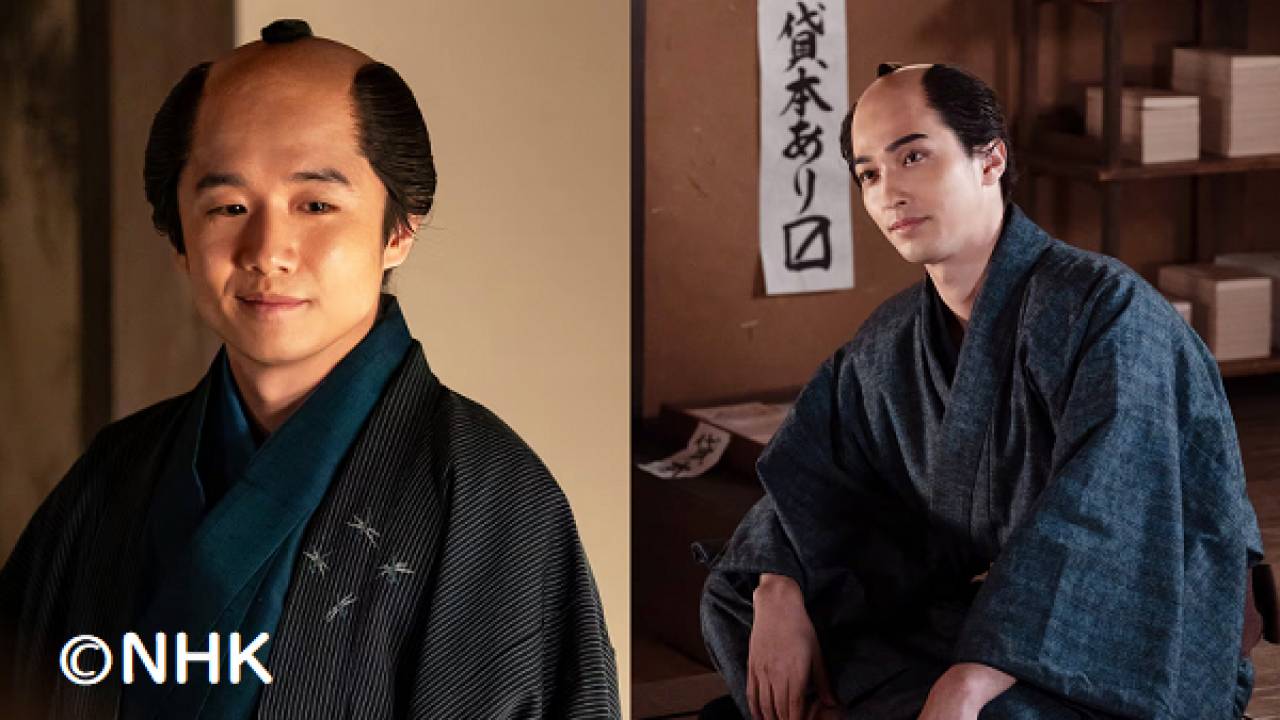

『見徳一炊夢』で最高評価を得た耕書堂・蔦重(横浜流星)らは、次に錦絵・吉原細見で西村屋与八(西村まさ彦)を標的にします。

かつて自分が辛酸を舐めさせられた「汚い手」で江戸市中の地本問屋仲間を切崩し、鶴屋喜右衛門(風間俊介)をして耕書堂との取引を認めざるを得ないところまで追い込みました。

これでようやく仲間入りを認められたかと思えばさにあらず。鶴屋と蔦重が笑顔で試合続行を告げる場面に、多くの視聴者が震撼したことでしょう。

一方の江戸城中では将軍後継者をめぐる縁組問題が浮上しており、田沼・将軍派と反田沼派のせめぎあいが演じられました。

そして大田南畝(桐谷健太)の誘いを受けて、蔦重が参加した狂歌の会。軽妙洒脱な三十一文字(みそひともじ。五七五七七)に、蔦重すっかり魅了されてしまったようです。

それではNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」第20回放送「寝惚けて候」今週も気になるトピックを振り返ってまいりましょう!

そもそも狂歌とは?

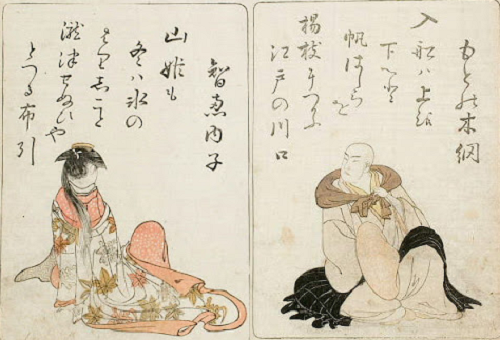

劇中でも少し解説されていましたが、狂歌とは古来の和歌とは異なる狂体(狂態)の歌です。狂歌という言葉自体は鎌倉時代ごろからあり、二条河原の落書や『閑吟集』にも通じます。

基本的には風刺(遠回しな批判)や諧謔(気の利いたジョーク)をテーマとしていることから、記録に残さず詠み捨てられました。でないとトラブルになりかねませんからね。

とにかく楽しく憂さ晴らし、いわばガス抜きの一つとして狂歌が流行していました。そこへ目をつけた蔦重が、狂歌を出版することでブームに火をつけたのです。

誰かの作品に触発され、自分も詠んでみたくなる相乗効果が発揮されたのです。しかし形に残ってしまうことで、思わぬトラブルのリスクも抱え込むことになりました。

意思を記録し、表現する行為は諸刃の剣。やがて蔦重らはその威力を痛感することになるのですが、今後の展開を見守っていきましょう。

寝惚先生こと大田南畝(桐谷健太)とは?

※関連記事↓

パロディ系もイケます!江戸時代の狂歌三大家のひとり、狂歌師・大田南畝(おおたなんぽ)とは?

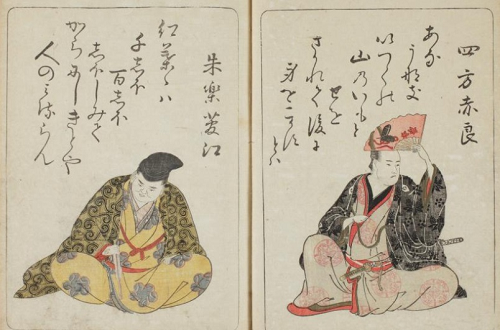

狂歌師として活躍した四方赤良(よもの あから)こと大田南畝(おおた なんぽ)。劇中でも言及されていたとおり、あまり裕福な暮らしではありませんでした。

貧すれば鈍する 世を奈何(いかん)

食うや食はずの 吾(わ)が口過(くちすぎ)

君聞かずや 地獄の沙汰も金次第

かせぐに追い付く 貧乏多し※大田南畝の詩「貧鈍行(ひんどんこう)」

【意訳】貧しくなれば正常な判断ができなくなる。どうやって生きて行けばいい?

私の生活は苦しく、今日食べるものさえ事欠いている

君は聞いたことがないか?「地獄の沙汰もカネ次第」と。

いくら稼ごうとしても、貧乏に追いつかれてしまう(暮らしが楽にならない)のだ。

……とまぁそんな苦しい中でもユーモアを忘れず、狂歌や文筆を楽しんだのでした。

果たして大田南畝が豊かに暮らせる日が来るのか、今後の活躍に注目です。