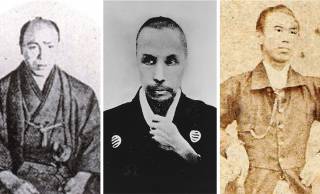

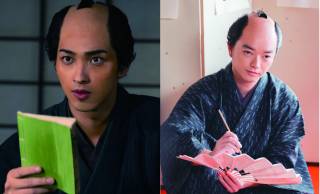

実はただの盗人です!江戸時代の盗賊「鼠小僧」はなぜヒーローとして伝説化されたのか?

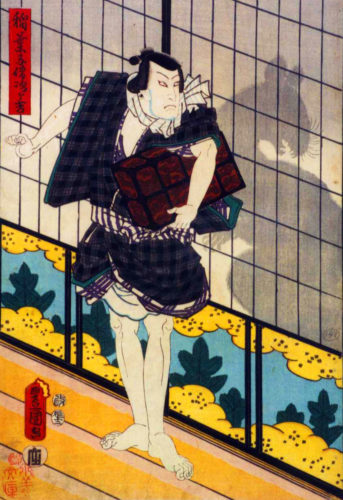

義賊として知れ渡っている鼠小僧は歌舞伎やドラマなどの多くの創作物で活躍しています。

しかし「弱い者のために盗みを働く盗賊」というのは後付けであり、鼠小僧のモデルとなった人物は義賊とはほど遠い存在でした。

そこで今回は鼠小僧のモデル次郎吉(じろきち)についてご紹介したいと思います。

※関連記事↓

実はかなりの強引手段だった!江戸時代の盗賊はめちゃくちゃ重い「千両箱」どのように盗んだのか?

盗賊が狙った千両箱江戸時代には千両箱というものがありました。小判が1000両分詰まった箱で、大名屋敷に忍び込んだ盗賊の狙いはこの千両箱でした。[caption id="attachment…

本業は鳶職

新和泉町(現在の日本橋人形町)に生まれた次郎吉は、10歳の頃に木具職人の元へ奉公に行きます。わずか16歳で親元に帰ってきた次郎吉は次に鳶職(建築の場において高い所で作業する職人)になります。

しかし、素行不良な面が目立ってしまい25歳になると父から勘当を言い渡されてしまいました。

行く当てのなくなった次郎吉はさらに生活が荒れてしまい、ついに博打に手を染めることになります。

その生活も長くは続かず、お金が底を尽きた27歳の時に次郎吉は盗人家業へと足を踏み入れていきました。

次郎吉、闇に堕ちる

盗人として盗みを楽しんでいた次郎吉は文政8年(1825)に土浦藩上屋敷に忍び込んだ所を捕まってしまいます。

文政6年(1823)から28か所32回の盗みをしていたのにも関わらず、次郎吉は尋問で「今回の盗みが初めて」と言いのけました。

その後は父の元に身を寄せますが、博打の資金欲しさに再び盗人家業を始めます。

次郎吉は天保3年(1832)5月に上野国小幡藩屋敷で捕まるまでの7年間、71か所90回に及ぶ盗みを行っていました。

その全てが武家屋敷であり、理由は一度忍び込んでしまえば広大で閑散としていて自由に動けるからでした。他にも自身の武家屋敷に泥棒が入ったとしても世間体を気にして誰にも言えないという理由もありました。

ページ: 1 2