実はかなりの強引手段だった!江戸時代の盗賊はめちゃくちゃ重い「千両箱」どのように盗んだのか?

盗賊が狙った千両箱

江戸時代には千両箱というものがありました。小判が1000両分詰まった箱で、大名屋敷に忍び込んだ盗賊の狙いはこの千両箱でした。

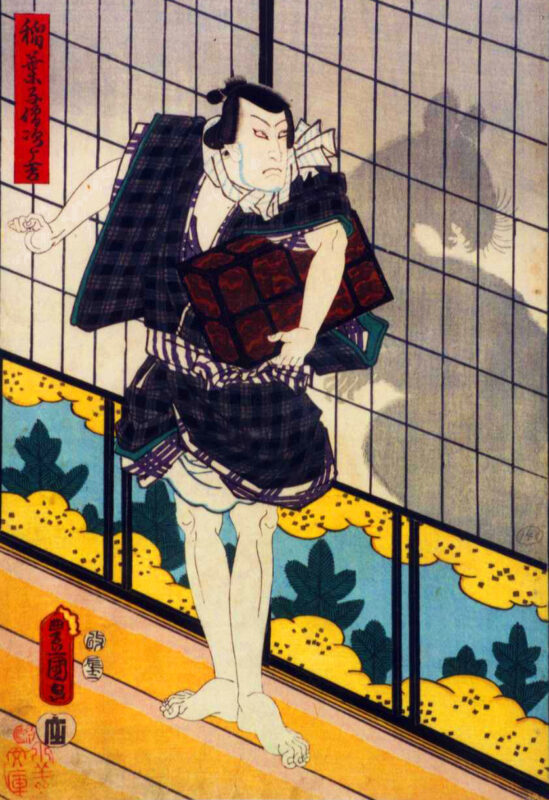

「千両箱を盗む盗賊」と言えば、すぐに皆さんが思い浮かべるのは鼠小僧次郎吉でしょう。彼は夜な夜な大名屋敷から千両箱を盗み取り、町民の長屋に小判をそっと置いて立ち去ったという有名な話があります。

もっとも、本当は鼠小僧次郎吉は義賊でもなんでもなく、全部フィクションであることが明らかになっていますが……。

伝説の義賊・ねずみ小僧は変質者だった!?そのドン引きな手口と盗んだ金品の行方

鼠小僧治郎吉は「義賊」か?「鼠小僧」治郎吉(次郎吉)は江戸時代末期の盗賊で、江戸の富裕層から金品を盗んで貧しい人たちに配った義賊として有名です。しかし、その実態はどうだったのでしょうか?磯…

ところで、この千両箱はどれくらいの重さだったのでしょうか。

時代劇では、盗賊が千両箱を肩にひょいと乗せて、屋根から屋根へ伝って逃げていくシーンがありますが、あれは不可能な話です。それくらい千両箱は重かったのです。

重すぎる千両箱をどうやって盗むか

たとえば、金が86%含まれていた慶長小判は、一枚が17.73グラムです。それが千枚となると約18キロになります。しかも、千両箱の頑丈な木箱そのものが3~4キロはあったため、合計20キロ以上になります。

20キロというのは、飛行機に乗るときに預けるスーツケースの重さくらいです。とても、肩に担いで身軽に跳びはねられる重さではありません。

また、千両箱といっても中には2000両入りや5000両入りの大箱もありました。そういう大金入りの千両箱は箱自体も重くなるため、鍛え抜いた盗賊でも抱えたまま屋根の上を走り去り、地面に飛び降りるなどということは不可能だったはずです。

では、どのように持ち去っていたのでしょうか?

ページ: 1 2