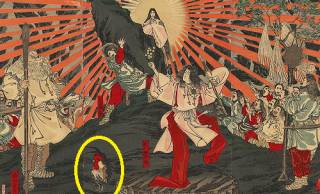

忠臣蔵・大石内蔵助は”後世の評判”を気にしていた!新史料で明らかになる赤穂浪士「忠義」の真実【後編】

幕府の思慮と浪士の「忠義」

【前編】では、『忠臣蔵』で有名な赤穂事件の「忠義」について、当時の人々や幕府の受け止め方などについて説明しました。

忠臣蔵・赤穂浪士の討ち入りは本当に「正義」なのか?主君の敵討ちに潜む ”法と忠義の矛盾”【前編】

【後編】では、この事件に対する幕府の反応と赤穂浪士たちが何を考えていたのかを見ていきましょう。

徳川幕府は赤穂事件を受け、上野介の跡継ぎである義周を高島藩諏訪家に配流し、「喧嘩両成敗」の原則を守っています。

これについては、他藩の武士や民衆からの同情論を警戒した将軍の思慮が感じられますね。

【前編】でも述べましたが、当時は感情よりも原則やルールを重んじた考え方が浸透し始めていたのです。

では、討ち入りを行った当事者である赤穂浪士たちはどう考えていたのでしょうか。

彼らの考え方も、討ち入り前は十人十色だったようです。

例えば江戸で直接、内匠頭に取り立てられた堀部安兵衛は討ち入りを主張する急先鋒となりましたが、大石内蔵助は最後まで浅野家の再興を模索したとされます。

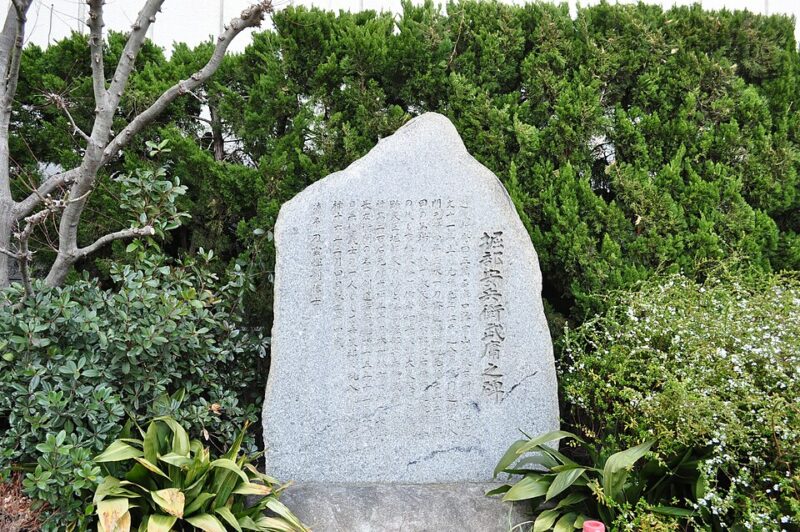

四十七士一の剣客・堀部安兵衛の「武庸之碑」(Wikipediaより)

四十七士一の剣客・堀部安兵衛の「武庸之碑」(Wikipediaより)

家老として家を支えることが、内蔵助の「忠義」の形だったのでしょう。

内蔵助の心配

討ち入りに際し、内蔵助たちは「幕府の裁きに異を唱えての行動ではない。亡き主君の遺恨を晴らすために行った」とする口上書を残しています。

幕府によって家の再興の望みが断たれたため討ち入りを決意したものの、それは幕府の裁きに反発したわけではなく、幕府が推奨する忠義という道徳観に基づいての行動だと主張したのです。

やや苦し紛れの感がありますが、内蔵助がこのように主張したのには理由があります。意外にも、彼は後世の評判を気にしていた節があるのです。

実は彼は、親しい人に対して「世間が今後、色々と噂をするだろうが、これまでの経緯を知っているあなたに対応してもらいたい」と書状で伝えていました。

現代に続く赤穂浪士の「義士」としての人気ぶりは、内蔵助の思いが通じたものだったのかも知れません。