忠臣蔵・赤穂浪士の討ち入りは本当に「正義」なのか?主君の敵討ちに潜む ”法と忠義の矛盾”【前編】

赤穂事件の発生

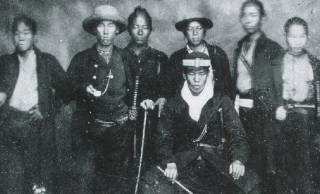

元禄14年(1701年)3月14日にその事件は起きました。赤穂藩主・浅野内匠頭が江戸城の松の廊下で、高家の吉良上野介に斬りつけたのです。

内匠頭は即日切腹となり、赤穂浅野家はお家断絶となりました。そして翌15年12月15日、赤穂藩筆頭家老・大石内蔵助を中心に47人の浪士が本所(東京都墨田区)の吉良邸で上野介の首を討ち取り、見事、主君の無念を晴らした――。

この、誰もが知っているいわゆる「赤穂事件」は、曽我兄弟や伊賀上野の敵討ちと並んで「日本三大敵討ち」の一つに数えられています。

見よ!これが武士の生き様だ!主君や家族、友人の為に命を懸けた「日本三大仇討」を紹介

主君や家族や友人の名誉や汚名返上のために自分の命を懸けた者たちがいました。それはいつしか仇討と呼ばれ、後世では武士の生き様の一つとして私たちの知るところとなっています。今回はそんな日本を代表…

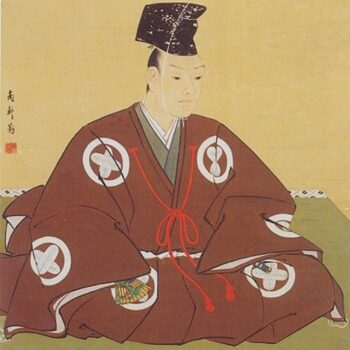

約50年後には、彼らを題材にした「仮名手本忠臣蔵」が人形浄瑠璃として上演され、後に歌舞伎化されました。

人気を博した忠臣蔵のストーリーですが、幕府が実際の事件のリアルな劇化を禁じたため、歌舞伎では上野介を『太平記』の悪役・高師直になぞらえるなどして、勧善懲悪を強調した物語に造り替えられています。

歴史学の受け止め方

一方、歴史学では47人の浪士たちが本当に「義士」だったと言えるのかどうかについての評価は分かれており、新史料や当時の時代背景を踏まえた議論が続いています。

そもそも、内匠頭の刃傷の理由は事件の謎の一つでもあります。

『徳川実紀』では「世に伝ふる所」とし前置きをした上で、上野介が「賄賂をむさぼり其家巨万をかさねしとぞ」とあり、内匠頭が賄賂を贈らなかったため恨みを買ったとされます。

ただ、吉良家や親類関係にある上杉家の記録の分析が進んだことで、実は上野介が町人たちからの莫大な借金を抱えており家計が苦しかったことなど、それまでの印象と異なる実情も見えてきています。

関連記事:

悪役として描かれる忠臣蔵の「吉良上野介」は本当に悪人だったのか?

日本では毎年12月になると忠臣蔵が話題になりますね。筆者の居住する新潟県でも赤穂浪士・堀部安兵衛(ほりべやすべえ)の生誕の地とされる新発田市が町を挙げて大いに盛り上がっています。忠臣蔵は、侮辱…

ページ: 1 2