大河「べらぼう」たった350円で春を売る…喜多川歌麿(染谷翔太)の鬼畜母が生業とした「夜鷹」の実態とは?【後編】

「惚れた男と逃げたところで、人別(戸籍)もなきゃ金もない。そうなりゃ、男は博打におぼれ、女はそんな男を食わせようとして夜鷹になって体を売るしかない、そんな地獄が待っている。」

この言葉は、大河ドラマ「べらぼう」の第9回「玉菊燈籠 恋の地獄」で、足抜けに失敗しや、うつせみ(小野花梨)にイネ(水野美紀)が浴びせたセリフです。

そして、第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」では、夜鷹の母に育てられた喜多川歌麿(染谷翔太)の壮絶な半生が語られました。

大河ドラマ「べらぼう」は、江戸時代の絢爛豪華な吉原遊郭が舞台のドラマです。しかし、その一方で、350円という安さで身体を売る最下層の遊女・夜鷹が存在しました。

【前編】の記事↓

「大河べらぼう」吉原の遊女とは対照的な最下級の娼婦…たった350円で春を売る「夜鷹」の実態とは?【前編】

夜鷹の実態について紹介した【前編】に続き、【後編】では、夜鷹と江戸の人々が織りなす逸話をご紹介しましょう。

関連記事:

江戸時代、船でひと回りする間に体を売る女性「船まんじゅう」値段は800円だった!?

夜鷹は遊ぶだけでなく見物の対象だった

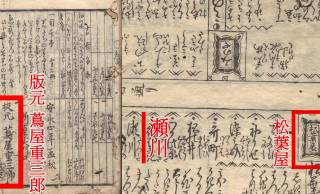

大河ドラマ「べらぼう」では、蔦屋重三郎(横浜流星)が手掛けた『吉原細見』が登場します。この本には、妓楼の名称や所在地、遊女の名前や格付け、揚代(料金)などが詳細に記されています。

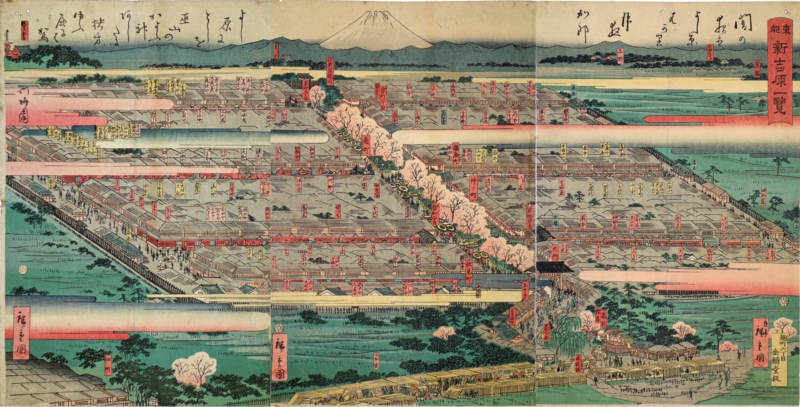

およそ2万坪にも及ぶ広大な吉原遊郭には、遊女はもちろん、妓楼の関係者、芸を披露する芸者、さらには廓内で必要とされる商人や職人まで、1万人もの人々が暮らしていました。

また、吉原は春をひさぐ遊女がいるだけの単なる色里ではなく、有名な花魁道中をはじめ、年間を通してさまざまな催しが行われる、一種のテーマパークのような存在でした。

『吉原細見』は、遊女通いを目的とする男たちだけでなく、観光目的で吉原を訪れた人々にも広く読まれた、現代でいえばガイドブックのような書物だったのです。

実は、最下級の娼婦であった夜鷹にも、ガイドブックのような本が出版されたことがありました。それが『東辻君花の名寄』です。

この本の内容は、夜鷹の番付で、57歳から16歳まで、総勢54人の名前が記されており、「太め」「細め」といった身体的特徴や、性質の良し悪し、身なりなどが詳しく解説されています。

しかし、幕府としては風紀上好ましくない「夜鷹モノ」であったため、この書物は発売からわずか3日で発禁処分となりました。

とはいえ、このような本が出版された背景には、「夜鷹見物」と呼ばれる娯楽、すなわち夜鷹を見に行くことが、江戸の人々の間で一種のエンタメとして人気を博していたという事情があります。