大河「べらぼう」たった350円で春を売る…喜多川歌麿(染谷翔太)の鬼畜母が生業とした「夜鷹」の実態とは?【後編】:2ページ目

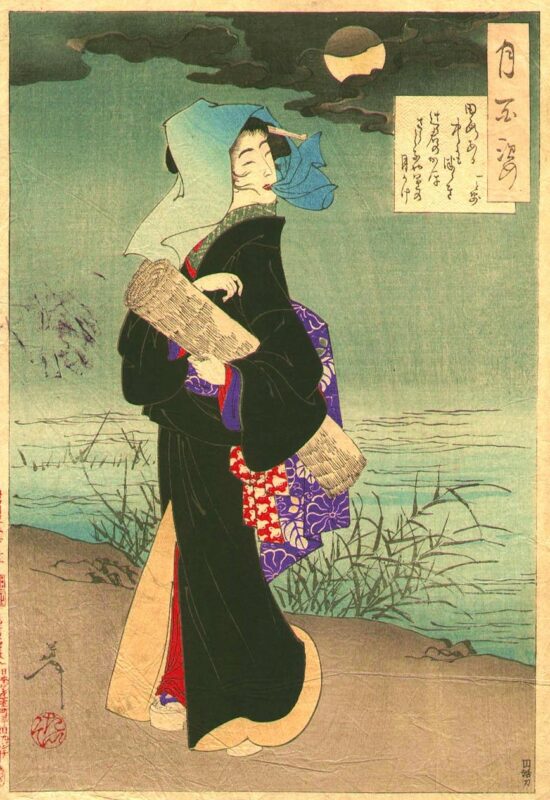

『天言筆記』には、この夜鷹見物について、次のように記されています。

「…暫く遠のき、夜鷹めずらしく候故、貴賤に限らず、見物大群集いたし候故、これがために夜鷹そば、茶めし、あんかけ豆腐、鮨、おでん、濁かん酒に至るまで大繁盛…」

「暫く遠のき、夜鷹めずらしく」とは、老中・水野忠邦による天保の改革で徹底的な風紀取り締まりが行われ、夜鷹の姿が一時的に街から消えたことを指しています。

しかし、忠邦が失脚すると取り締まりは緩和され、鳴りを潜めていた夜鷹たちが、以前よりもはるかに多く夜の街を賑わすようになりました。

また、「貴賤に限らず」とは、天保の改革が庶民だけでなく武士階級にまで不評だったことを示しています。あまりにも厳しい取り締まりに対する反動として、夜鷹の数が増えただけでなく、奢侈禁止に辟易していた江戸の人々も、夜の街へと繰り出したのです。

夜鷹を見物して楽しむ夜鷹見物を公然と行う江戸の人々。その姿は、納得のいかない御政道に対する一種の反抗であったとも考えられるのではないでしょうか。

こうして夜鷹が集まる場所は、やがて人々が集う場ともなりました。

人々は、あんかけ豆腐やおでんを肴に熱燗を飲み、鮨をつまんだり、蕎麦をすすったりしながら、夜鷹見物を洒落込んだのです。

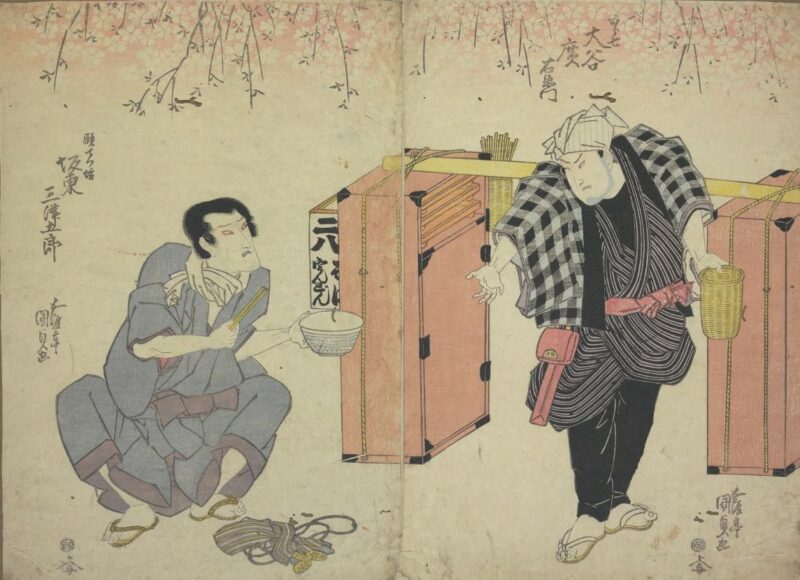

ちなみに、夜鷹見物の人目当ての屋台で売られた蕎麦は「夜鷹蕎麦」と呼ばれ、これ以降、江戸の屋台で売る蕎麦は、すべて夜鷹蕎麦と呼ばれました。

なにはともあれ、夜鷹と客が色を交わしている傍らで、身分の貴賤を問わず多くの人々が見物していたという事実からは、江戸に暮らす人々の性風俗に対する大らかさがうかがえ、かえって微笑ましくさえ感じられるのです。