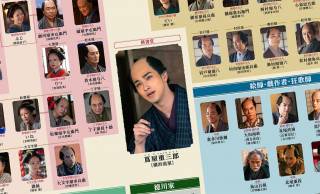

【大河べらぼう】御三卿・清水家の栄光と断絶!徳川家治の弟・清水重好(落合モトキ)とは何者?その生涯を辿る

◆清水重好/落合モトキ

しみず・しげよし/おちあい・もとき御三卿・清水徳川家当主

10代将軍・家治(眞島秀和)の弟で御三卿・清水家の初代当主。

賢丸(寺田 心)の田安、一橋治済(生田斗真)の一橋と並ぶ御三卿の一人。

家治の子・家基(奥 智哉)が健やかに育ち、安泰と思われていた11代将軍の座であったが、家基が若くして突然亡くなったことで、御三卿の周辺も慌ただしくなる…。※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

第八代将軍•徳川吉宗の子孫らが分家した御三卿(ごさんきょう)。将軍候補の供給源として田安家•一橋家そして清水家が立てられました。

今回はその一つ、清水家の当主である清水重好(しみず しげよし)を紹介したいと思います。

誕生から元服まで

清水重好は延享2年(1945年)2月15日、第9代将軍•徳川家重(いえしげ)と安祥院(あんしょういん)の次男として江戸城西ノ丸で誕生。同年9月に江戸城本丸へ移りました。

兄弟は異母兄の徳川家治(いえはる)のみ、幼名は松平万次郎(まんじろう)と言います。

※将軍と後継者(将軍世子)、そして御三家(水戸•尾張•紀州)を除き、徳川でなく松平を称しました。

宝暦3年(1753年)12月に賄料(まかないりょう。扶持)として三万俵を賜り、宝暦7年(1757年)5月に傅役(補佐役)として村上肥前守(義方)と永井主膳正(武氏)が付けられます。

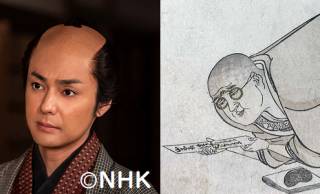

清水重好の元服は15歳となった宝暦9年(1759年)12月27日。父•家重より重の字(偏諱)を賜り、万次郎から重好と改名。また徳川の名乗りを許されます。

合わせて同日に従三位(じゅさんみ)の位階と、左近衛権中将(さこのゑごんのちゅうじょう)および宮内卿(くないきょう)の官職を賜りました。

![【実在人物】病に倒れた”カボチャの旦那”こと大文字屋市兵衛(伊藤淳史)の生涯[大河べらぼう]](https://mag.japaaan.com/wp-content/uploads/2025/05/berabou_image-320x194.jpg)