なぜ少年たちは英霊のごとく“祀られた”のか?鎮魂歌『真白き富士の根』と軍国主義の影

ボート転覆

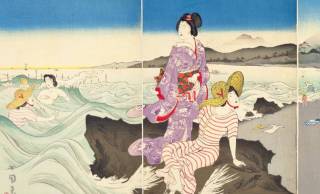

皆さんは 『真白き富士の根(もしくは嶺)』という歌をご存じでしょうか。今ではあまり耳にする機会がないかも知れませんが、かつて一世を風靡した作品で、美しいメロディーと哀調を帯びた歌詞が特徴です。

今回は、この歌の題材となった明治時代の事故について解説します。

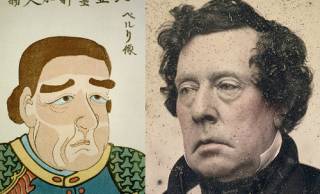

時は1910(明治43)年1月23日のこと。神奈川県逗子開成中学校の生徒11名と、それに小学生1名の合計12名がボートに乗り込んで海へ出ました。

ボートを出すためには許可が必要でしたが、これは日曜日だったこともあり無断出艇です。彼らは江の島で鳥撃ちをしようとボートを出したのでした。

彼らは江の島へは無事に到着したものの、おそらく沖で突風にあおられたのでしょう、帰り道で転覆して全員が海に投げ出されてしまいます。

そもそも7人乗りだったボートに12人も乗っていた上に、江の島から出る際には漁師の警告も無視して海へ出たというのだから自業自得と言えるでしょう。

遭難現場と言われているのは七里ヶ浜の行合川の沖合1.5キロくらいの地点で、もともとそのあたりは気象が変わりやすく、突風も吹きやすい場所でした。