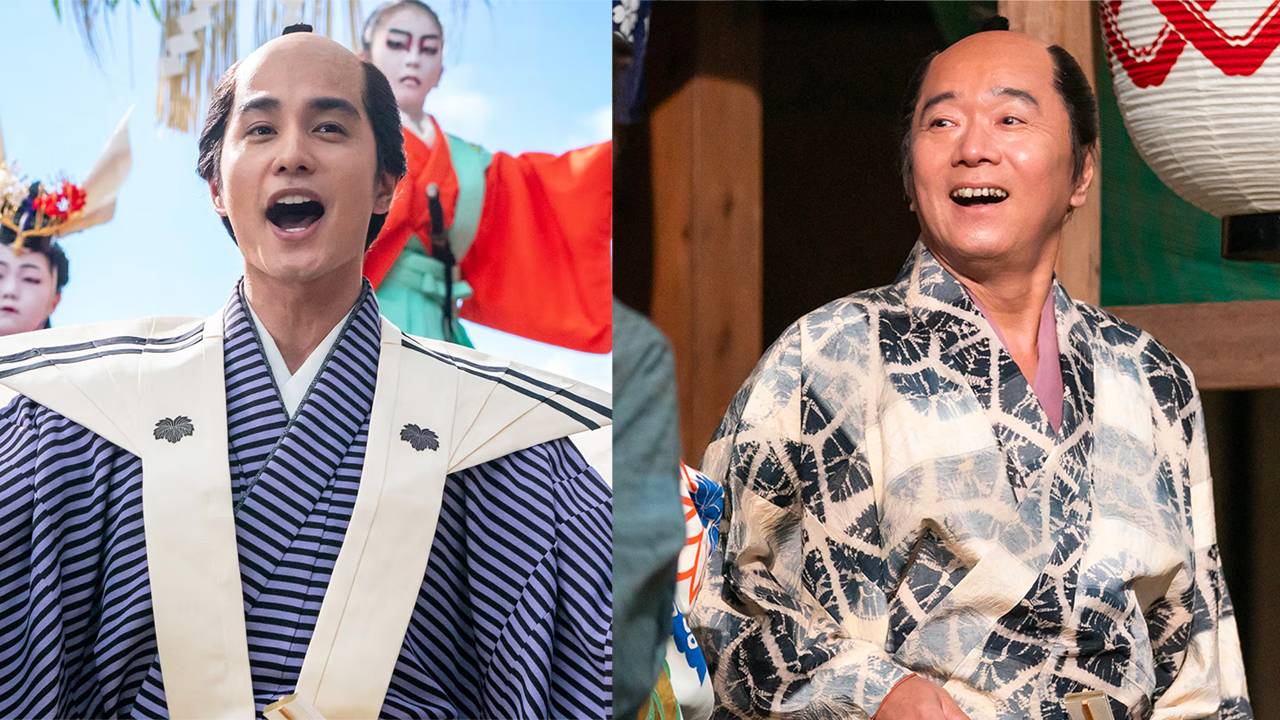

大河『べらぼう』ずっと探され続けた「宝暦の色男」(尾美としのり)&輝き増した「次郎兵衞兄さん」(中村蒼)が魅力的な理由【後編】:4ページ目

武士でありながらクリエイティブな才能の持ち主

実際、朋誠堂喜三二は、江戸時代後期から明治初期にかけて浮世絵師・戯作者・俳人・画家として活躍した人物で、幅広い分野で作品を残したマルチクリエーターでした。

喜三二の作品は、滑稽な話や風刺に富んだものが多く、当時の社会や庶民文化を反映しているものが多いことで知られています。

明和6年(1769)頃には、江戸の地本問屋の主人・鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が作る『吉原細見 登まり婦寝』(とまりぶね)の執筆者に名を連ねていたそう。

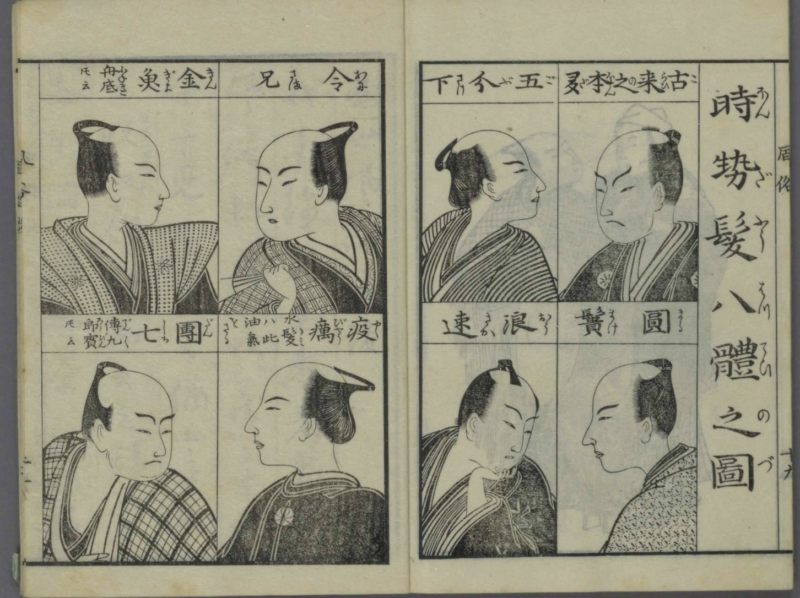

安永2年(1773)の頃には戯曲家・金錦佐恵流(きんきんさえる)の名で、吉原の指南書『当世風俗通』を刊行。(恋川 春町が著者との説もあり)

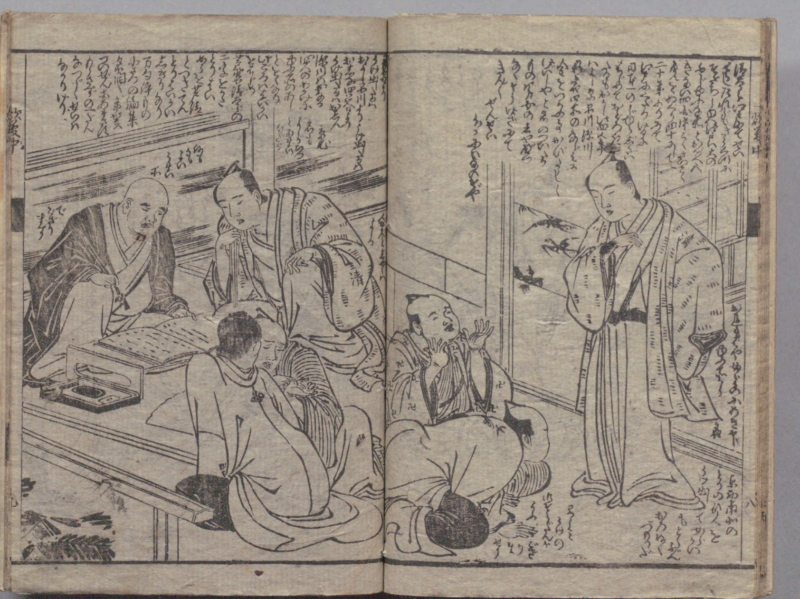

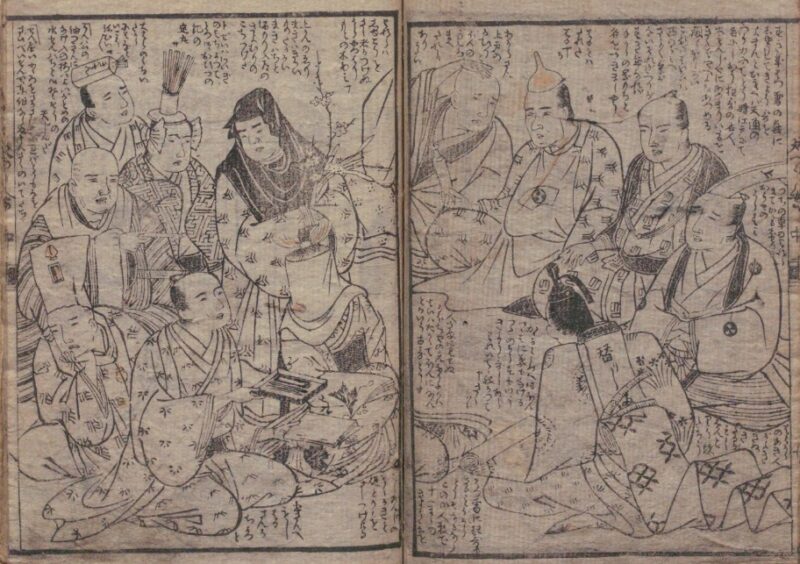

当時仲の良かった、駿河の小島藩藩士で、平沢常富と同じく江戸留守居役の倉橋格/恋川春町(岡山天音)の影響もあったようで、黄表紙の『親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ)』を発表。その後、二人は黄表紙の人気作家となっていきます。

1781年頃に出した『見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)』は、恋川春町の大ヒット作『金々先生栄花夢』に倣った作品で、江戸の大店の息子・清太郎が親の金を盗んで「夢」を買いに旅に出て栄華を掴んだものの、70歳になって戻ると家は没落していたというあらすじなのですが、実はそれはすべてうたた寝でみた「夢」だった……というオチです。

実は、清太郎が蕎麦の出前を頼み、それが届くまでうたた寝していた間にみた夢だったのでした。そして出版社は蔦重です。

天明8年(1788)の頃に、さらに『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし) 』という本を蔦重が出版し、読者の間では話題となりました。けれども、世相を風刺した内容だったので、幕府の目にとまり弾圧の対象となり、藩主からも活動停止を命じられ黄表紙の執筆は断念。

しかしながら、その後も「手柄岡持(てがらおかもち)」の名で狂歌や狂文(※)の世界で活躍していきました。数多くの作品を発表。亡くなった後に狂文集『岡持家集 我おもしろ』が刊行され、今も高い評価をされているそうです。

※狂歌や狂文:5・7・5・7・7の定型にのせて日常の出来事を詠じたり、社会風刺を行ったりする和歌で、遊び心を重視。