江戸時代、わずか50人で江戸の犯罪を取り締まった「火付盗賊改」はどんな組織構成だったのか?

わずか50人の精鋭部隊

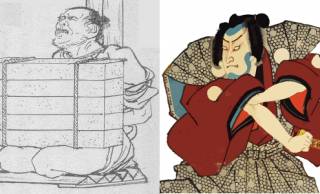

池波正太郎の『鬼平犯科帳』には、大河ドラマ『べらぼう』にも登場する長谷川平蔵の右腕である筆頭与力の佐嶋忠助、うさぎ饅頭に似ていることから「兎忠」と呼ばれる同心の木村忠吾のほか、勘定方同心の川村弥助のような事務方も登場します。

では、実際の火付盗賊改の組織はどのようなものだったのでしょうか。

『徳川禁令考』には、寛政7年(1795)から一年間の組織構成が掲載されています。この一年間というのは、長谷川平蔵の次に火付盗賊改の長となった森山源五郎の時代です。

これによると、火盗改は与力10騎と同心4人の合計50人。なんと、全部で50人しかいなかったのです。

で、彼らにはそれぞれ細かく役割分担がありました。

まず江戸市中を巡回し、犯人の捜査・逮捕にあたったのが、召捕方廻方与力7騎手付同心7人です。現代の私たちがイメージする、いわゆるお巡りさんですね。

残り3騎の与力は役所詰与力で、召捕方廻方が捕らえてきた犯人の吟味をしました。

6人いる届廻同心は、御側衆、老中、若年寄そしての邸宅を分担して巡回しました。パトロール人員ですね。ちなみに御側衆とは、将軍に近侍し、老中退出後の事務処理を行った役職のことです。