純喫茶の”純”って何?を深堀り!ルーツを辿るとそこには江戸時代の「水茶屋」「引手茶屋」の存在が

珈琲文化がすっかり根付いた日本。最近は昭和レトロな喫茶店が再び脚光を浴びて、若い人も足を運ぶようになりました。

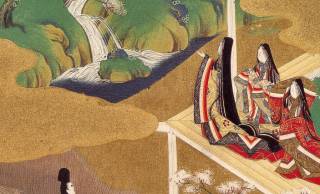

そもそも喫茶店という喫茶は本来「茶を喫む(のむ)」という意味。鎌倉時代に中国から伝わったお茶を飲用し、効用を嗜む習慣のことでした。

純喫茶の「純」とは?という記事はこちら↓でも紹介しています。

純喫茶の”純”っていったい何が純なの?カフェと喫茶店の違いも紹介します!

最近、地元のカフェ巡りにハマっています。近年では、蔵を改装して作ったお洒落なカフェや、猫やフクロウなどと戯れることのできるカフェなど、単なる飲食を楽しむだけではなく空間やスタッフ、他のお客さんとのコミ…

もともと「純喫茶」とは、酒類を扱わない、純粋な喫茶店のことをいいます。昭和初期になると、酒類を扱い、女給による接客を伴う喫茶店が登場し、人気を博していた時期がありました。

ではなぜ喫茶店が女給をお客に接客をするような風習が、日本で自然に生まれたのでしょうか。元々の水茶屋文化にその根っこがありそうです。

水茶屋…現代の水商売の原型

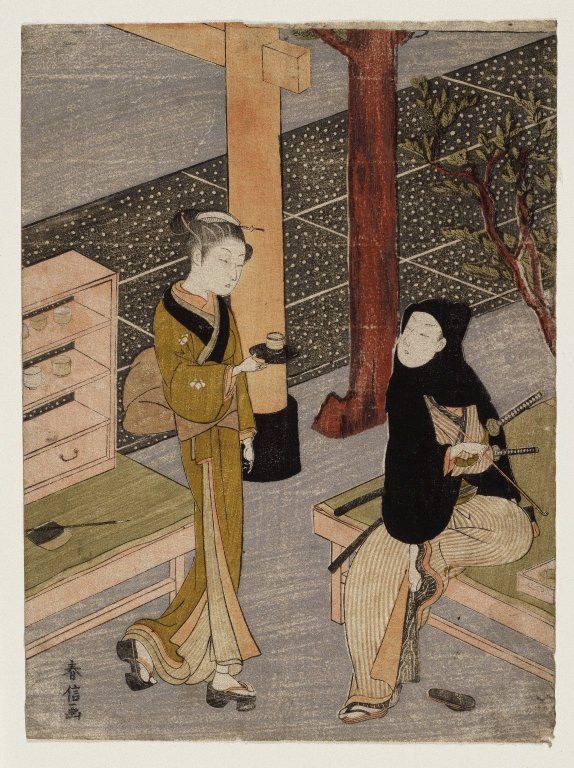

「水茶屋」は、宝暦(1751~64)以降に江戸で流行り、道端や寺社の境内などで、旅人や往来の人々に白湯やお茶を飲ませて休憩させる茶屋のことで、ここでいうお茶は「茶道」の抹茶とは違い、主に煎茶や番茶でした。

特に看板娘がいる店は人気を集め、浮世絵に描かれるなどしました。

浅草寺境内の「ごくふ茶屋」の湊屋おろくや、谷中「鍵屋」の笠森のおせん、喜多川歌麿が蔦屋重三郎と組んで売り出だした「当時三美人」(寛政の三美人)などが有名です。

(ちなみに「三美人」は、富本豊雛・難波屋おきた・高島屋おひさ)

大河『べらぼう』に登場。喜多川歌麿の名作「寛政三美人」実在したモデルの正体は誰?

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」皆さんも観ていますか?第5回放送「蔦(つた)に唐丸、因果の蔓(つる)」で行方不明となっていた唐丸(渡邉斗翔)が第18回放送「歌麿よ、見徳(みるがと…

そのうち、やや高額なお金を取り、茶汲み女が酒の相手をする茶屋もでてきました。お客は現代のチップのように、茶くみ女にお金を渡します。そういう店が現代のキャバクラや水商売の原型であるともいえます。

やがて「出会い茶屋」といって、茶屋の奥座敷や二階で男女のあいびきの場所にしたり、茶屋娘が春を売る売春の場にもなりました。こちらの役割としては現代のラブホテルともいえます。

ページ: 1 2