大河『べらぼう』に登場。喜多川歌麿の名作「寛政三美人」実在したモデルの正体は誰?

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」皆さんも観ていますか?

第5回放送「蔦(つた)に唐丸、因果の蔓(つる)」で行方不明となっていた唐丸(渡邉斗翔)が第18回放送「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」で再登場。壮絶な過去が明かされました。

参考記事:

大河『べらぼう』異例の”性表現”注意喚起も。捨吉(染谷翔太)の壮絶な過去と蔦重の決断!第18話に泣く…

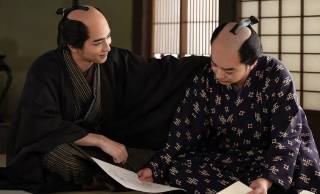

捨吉(染谷将太)と名乗って絵と身体を売っていた彼は蔦屋重三郎(横浜流星)の義弟・勇助として生まれ変わり、当代一の絵師となるべく喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)と称します。

◆喜多川歌麿/染谷将太

きたがわ・うたまろ/そめたに・しょうた美人画で江戸に旋風を巻き起こした天才絵師

幼いころ、絵師・鳥山石燕のもとで絵を学び、その後、蔦重と出会う。蔦重が洒落本、黄表紙、狂歌本と次々と新たな出版物を手がけていく中で、挿絵の仕事などを任され、自らの画力を磨いていく。やがて寛政の改革で時代が変わると、蔦重と浮世絵の美人画を仕掛け、その才能を一気に開花させる。美人画は江戸で大評判となり、人気絵師の地位を確立していく。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

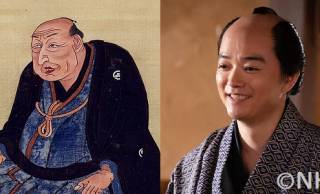

そんな喜多川歌麿の代表作として、寛政三美人(かんせいさんびじん)という美人画がありました。

文字通り寛政年間(1789~1801年)に評判のよかった三人の美女を描いたものですが、誰がモデルになっているのでしょうか。

今回は喜多川歌麿の代表作「寛政三美人(また当時三美人、高名三美人)」について、紹介したいと思います。

寛政三美人とは

「……浅草随神門前の茶店難波屋のおきた、薬研堀同高島のおひさ、芝神明前菊本のおはん、この三人美女の聞き有りて、陰晴をいとはず此の店に憩ふ人引きもきらず……」

※斎藤月岑『武江年表』より

【意訳】浅草寺の随身門前に水茶屋(風俗サービスではなく、普通の茶店)を構える難波屋で働く”おきた”、薬研堀の水茶屋・高島屋に勤める”おひさ”、そして芝神明(芝大神宮)の鳥居前にある水茶屋・菊本屋の”おはん”。

彼女たちの評判をきいた者たちは、雨の日も晴れの日も構わず水茶屋へ押しかけ、ひっきりなしの大繁盛であった……。

との事ですが、菊本屋の”おはん”に代えて浄瑠璃の名取芸者・富本豊雛(とみもと とよひな)を入れることもあったそうです。

※関連記事:

まさに江戸時代の素人アイドル!?その美貌に溺れる男が続出した水茶屋娘たちまとめ

いずれもカタギの娘であり、その初々しい艶めかしさに、人々は惹かれたことでしょう。今回は難波屋おきた・高島屋おひさ・富本豊雛を中心に紹介いたします。

2ページ目 難波屋おきた・高島屋おひさ・富本豊雛プロフィール