幕末の志士たちはなぜ命を賭けた?日本を近代国家へと導いた「理念の連鎖」の記録

幕末は、日本の歴史の中でもとくに激動の時代でした。

1853年、アメリカのペリーが黒船で浦賀に来航し、日本に開国を迫ったことをきっかけに、250年以上にわたり続いていた幕藩体制がゆらぎはじめます。江戸幕府は国の独立と安全を守ることに自信を失い、多くの武士たちが「このままでは国が危ない」と考えるようになりました。

※関連記事:

尊皇攘夷運動が加速!江戸幕府を揺るがせたペリーの浦賀来航とはどういったものだったのか?【幕末をわかりやすく】

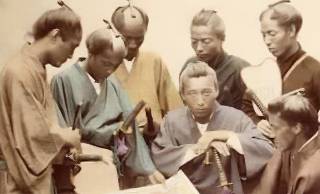

こうした不安と危機感から、幕府に代わる新しい政治のあり方を求める人々が現れます。のちに「志士」と呼ばれる彼らは、「尊王攘夷(そんのうじょうい)」を旗印に掲げ、各地で政治活動を展開しました。

「尊王」とは天皇を中心に据えた政治を求める考えであり、「攘夷」とは外国の支配を拒むという意味です。しかし、実際には単なる排外思想ではなく、時代遅れの幕府体制そのものに対する根本的な疑問と、国家を守ろうとする強い意志が込められていました。

志士たちの中には、従来の身分制度を否定し、「一君万民(いっくんばんみん)」、すなわち天皇のもとにすべての民が平等であるという理念を掲げる者もいました。これは、武士と庶民という明確な身分差があった江戸時代の社会を根本から変えようとする、きわめて革新的な思想でした。

また、彼らの目指した「自由」とは、現在私たちが考える「個人の権利」や「私生活の自由」とはやや異なります。当時の「自由」とは、「国家に尽くすことを自ら選び取る意志」や「正しいと思うことを堂々と語り、行動する勇気」を意味していました。

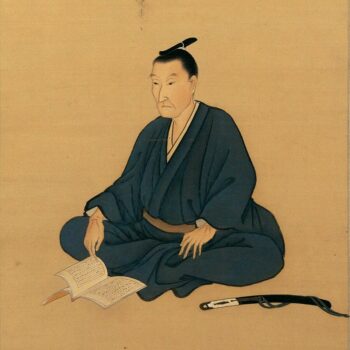

その代表格が、長州藩の吉田松陰です。彼は学問を通して日本の未来を見すえ、自らの信念に基づいて幕府を批判し、命を落としました。

歴史上稀有な長州の天才!幕末の偉人「吉田松陰」の功績と心に突き刺さる名言集【前編】

松陰の思想は、のちに高杉晋作や伊藤博文など、多くの後進に引き継がれていきます。

一方で、坂本龍馬のように西洋の政治思想や制度に触れ、それを日本流に応用しようとした人物も現れます。彼が考えた「船中八策」は、中央集権的な政府を構想し、藩をこえた国家運営を可能にしようとするものでした。彼の動きは、幕末の政治を武力ではなく交渉によって変えていこうとする、きわめて近代的な発想でした。