宅飲み、居酒屋のルーツは江戸時代に!現代人よりも酒を飲んでいた江戸の「酒文化」の実態【後編】

日銭でも酒が飲めるぞ

【前編】では、現代に通じる晩酌などの「酒文化」が江戸時代に花開いたことを説明しました。

宅飲み、居酒屋のルーツは江戸時代に!現代人よりも酒を飲んでいた江戸の「酒文化」の実態【前編】

居酒屋・屋台が大繁盛江戸時代になって戦乱の世が遠のき、社会が落ち着いてくると、江戸では飲酒の習慣が広がり始めました。今回は前編・後編に分けて、江戸時代の「酒文化」の実態について解説します。…

【後編】では、発掘された遺物の「とっくり」の分析内容や、学者の考察を見ていきましょう。

18世紀後半の明和~天明の頃に庶民も食を楽しむゆとりができ、日常の晩酌習慣などが発達したという学説を前編で紹介しましたが、その後時代を経るにつれ、遺跡からの「とっくり」の出土量は増加していきます。

その増加の割合といったら、酒の消費量の増加を上回る程のものでした。

興味深いのは、1升(10合)、5合、2合半の3種類の大きさの中で、最も小さいとっくりの割合が増えていったことです。もともと2合半だった小さいとっくりは、3合入るサイズに変化したのです。

これはおそらく、最初は1升を基準にして、半分、更に半分、という意識だったのが、小口需要が増えて1合を基準にするようになったからと推測されます。

日銭を握りしめ、その日の酒を買いに来る小口客がどっと増え、酒屋もそれに合わせて商売したのでしょう。庶民も比較的容易に小金を手にする時代になったのです。

その日暮らしでも酒が飲めるぞ

江戸中期、江戸の人口は100万人に達したと言われています。武士が多く、町民の人口も男性が女性を大きく上回っていたと考えられ、男性人口の多さも酒の消費につながったのでしょう。

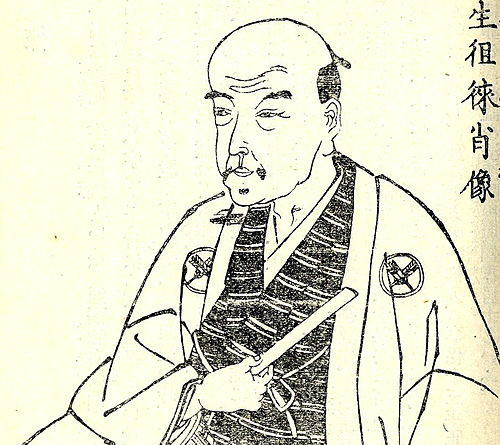

そういえば著名な儒学者である荻生徂徠は、地方で雑穀を食べ、濁り酒を飲んでいた人々が、江戸に来れば「米・味噌を食し」「よき酒をのみ」という生活を送ることができると記しています。

しかもそれは定職に就かなくても可能で、その日暮らしの稼業でもそうした生活が可能だと述べていました。

こうしたことからも、晩酌文化の発展は、江戸の町の特殊な様相だったことが分かりますね。

ページ: 1 2